Vendre, se vendre… Les auteurs indépendants font-ils le jeu du capitalisme ?

Par Nila Kazar

#économienumérique #autopromotion #surproduction #bibliodiversité #paupérisation #Amazon

Longtemps, alors que j’appartenais uniquement à l’Ancien Monde éditorial, je n’avais aucun moyen d’influencer les ventes de mes livres. Et en plus, je m’en fichais.

C’était le boulot de l’éditeur, pas le mien. C’était à lui de communiquer, de commercialiser. Ça m’arrangeait : je n’ai aucun talent pour tirer les sonnettes et proposer ma came. Même pour mes manuscrits, rappeler humblement à un éditeur que j’attends sa réponse me coûte un bras (voilà pourquoi je suis manchote). Demander, quémander, relancer, je déteste ça !

Et puis l’éditeur tradi a des moyens à sa disposition qui m’échappent totalement : des attachées de presse, un service commercial, un réseau de représentants en librairie, pour ne citer que ceux-là. Mon boulot à moi, c’est d’écrire. Et ce n’est déjà pas si simple.

disposition qui m’échappent totalement : des attachées de presse, un service commercial, un réseau de représentants en librairie, pour ne citer que ceux-là. Mon boulot à moi, c’est d’écrire. Et ce n’est déjà pas si simple.

Si bien que, lorsqu’une éditrice m’a refusé un manuscrit sous prétexte que mon précédent livre s’était « mal vendu » (quelle délicatesse, soit dit en passant), j’aurais été fondée à lui rétorquer que la commercialisation relevait de sa responsabilité, non de la mienne.

Mais les perdants ont toujours tort, n’est-ce pas ?

Alors, quand j’ai commencé à évoluer dans le Nouveau Monde éditorial, celui qui supprime tous les maillons intermédiaires entre l’auteur et ses acheteurs potentiels, sauf la boutique en ligne, j’ai été décontenancée : en plus de la fabrication numérique proprement dite, il me fallait apprendre toutes sortes de trucs pour communiquer moi-même autour de mon livre, essentiellement sur les réseaux sociaux (lire sur l’auto-promotion ma Lettre Kazare, un petit exercice de style à la Montesquieu), dans l’espoir que des lecteurs/blogueurs bienveillants – quoique totalement inconnus – déposeraient des commentaires positifs ou rédigeraient des chroniques élogieuses (un grand merci à ceux qui l’ont fait !).

On apprend assez vite à maîtriser ces outils, toute la question est de savoir si on se lasse le premier de chercher à vendre et à se vendre, ou si on lasse d’abord nos interlocuteurs. Car hululer en permanence et sur tous les tons que son livre est génial et mérite d’être acheté toutes affaires cessantes, voilà qui donne la migraine, sans parler du sentiment d’imposture qui guette toujours l’écrivain authentique.

Voici des conseils concrets :

En ce qui concerne la vente au format numérique, il existe toutes sortes d’excellents e-bouquins, dont ceux de Cyril Godefroy. On apprend à jouer avec les algorithmes et on assimile quelques rudiments d’e-commerce : trailer vidéo, enregistrement audio, feuilletage d’extrait gratuit, mise en place de rabais ou de promotion, publicité sur divers supports, etc. Il y a aussi l’excellent livre d’Elisabeth Sutton et Marie-Laure Cahier.

Pour ce qui est de la vente de livres « physiques » : vente à distance, dans les librairies ou dans les salons du livre, on aura intérêt à consulter les sites internet d’Alan Spade ou de Guy Morant (pardon si je ne cite pas tout le monde, je vous invite à consulter ma page Ressources qui recense d’autres sites utiles). De plus, toutes ces techniques sont abondamment décrites, relayées, commentées sur les groupes Facebook dédiés.

C’est merveilleux, l’entraide bénévole qu’on rencontre dans le Nouveau Monde éditorial. C’est formidable, de pouvoir apprendre sur le tas plusieurs métiers d’édition (mise en page, graphisme de la couverture, correction ortho-typographique…) et de s’améliorer à chaque livre. Je suis sincèrement reconnaissante envers ceux qui partagent gratuitement leur savoir-faire avec les éternels apprentis que nous sommes.

Mais vous me connaissez : il faut toujours que je renverse sur la table ma salière de poil-à-gratter 😉

Quand j’ai mieux connu cet univers, j’ai commencé à remarquer des contradictions flagrantes chez les auteurs indépendants. J’ai déjà écrit dans ce blog qu’ils appartiennent à des milieux socio-culturels beaucoup plus diversifiés que les auteurs traditionnels, et que je trouvais ça très bien. Mais cette caractéristique a aussi son revers.

Les indés ont souvent (pas tous !) un tempérament anarchiste et des idées de gauche affirmées. Ils détestent tout ce qui les classe, les juge. Ils se veulent… eh bien, indépendants, justement. De ce fait, il refusent les hiérarchies, taxent d’élitisme tout ce qui tend à opérer des distinctions qualitatives dans leur production (Elen Brig Koridwen en parle très bien), récusent toute critique comme illégitime, s’agacent de remarques justifiées sur leurs maladresses de fond ou de forme.

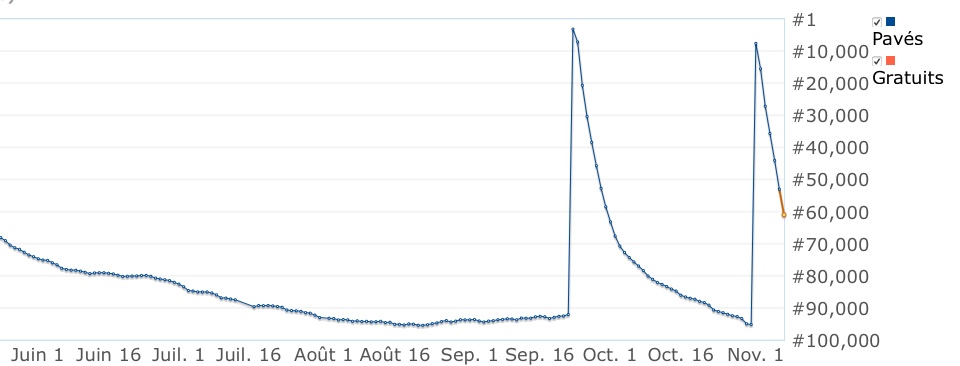

Mais en même temps – il est là, le paradoxe –, ils se soumettent au pire ennemi des libertaires qu’ils sont dans l’âme : ils collaborent avec empressement à l’hypercapitalisme débridé des plateformes commerciales, avec leur omnipotent classement des ventes (voir ce billet). En fait, ils plient l’échine devant le tout-puissant marché, et ils en redemandent…

Comme le dit un ami, « les indés ne veulent surtout pas savoir ce que vaut leur livre. S’il se vend bien, c’est qu’il est bon, point final. En fait, ils adoptent le point de vue de Kindle Direct Publishing ». Bref : on vote pour la gauche radicale, mais on ne veut être apprécié qu’à l’aune des charts du grand méchant Amazon tout pas beau qui exploite les pauvres travailleurs !

La compétition – valeur ô combien de droite, et définitivement contraire à toute pratique artistique ou créative – est omniprésente chez les auto-publiés. Chacun déplore le « mauvais commentaire d’un auteur forcément jaloux » qui fait perdre trente places dans le sacro-saint Top 100, chacun essaye de nouvelles formules pour relancer des ventes fléchissantes (y compris la manipulation malhonnête), et trop souvent, pratique la surproduction qui, pourtant, est le mal endémique de l’industrie du livre depuis plus de trente ans. On inonde le marché, comme dans l’édition tradi… mais beaucoup plus rapidement qu’elle, et à une échelle bien plus vaste !

Permettez-moi de citer les propos d’une indée dans un fil de discussion (orthographe respectée) : « Tu l’as publié en MARS ??? ah bah cherche pas plus loin ! Un livre rapporte en moyenne environ 3 a 4 mois ! Apres il est relancé par les nouveaux qui font de la pub aux anciens ! Pourquoi crois tu que je suis à mon 17eme romans en 3ans. Mes copines auteurs en romance c’est pareil on carbure a cause de la durée d’un livre ».

« La durée d’un livre »… Hum ! La Bible est un best-seller depuis trois mille cinq cents ans, et je prévois que ce n’est pas fini.

La surproduction d’e-bouquins vendus en ligne, qui noie les rares ouvrages de qualité dans un océan de niaiseries lucratives à peine écrites (voici ce qu’en pense Guy Morant), sans compter les arnaques délibérées des escrocs du web, est à mes yeux une catastrophe profondément affligeante. En quelques années seulement, le Nouveau Monde éditorial a rattrapé et dépassé l’Ancien sur ce point.

Mais ce n’est pas tout ! Poursuivons notre modeste analyse critique : au début, je voyais l’émergence d’une production indépendante comme une occasion unique de rééquilibrer les rapports de force auteurs/éditeurs, une avancée porteuse d’espoir y compris pour les éditeurs tradi eux-mêmes, qui avaient enfin l’opportunité de faire évoluer leurs pratiques et de s’ouvrir au vaste monde sous la pression d’une concurrence inattendue. D’une part, les tarifs très bas pratiqués par « l’indésphère numérique » mettaient la pression sur les prix élevés fixés à leurs e-bouquins par les éditeurs tradi, obsédés par le désir de préserver le secteur rentable du poche ; d’autre part, les critères germano-pratins régissant le choix des livres « méritant d’être publiés », désespérants d’étroitesse d’esprit, étaient enfin bousculés.

Oui, mais… Très vite, les auto-publiés qui parvenaient à tirer leur épingle du jeu et à vendre énormément sont devenus le vivier des éditeurs tradi grand public. Ce qui a octroyé à ces derniers deux avantages inestimables, dont ils rêvaient depuis toujours : 1. faire l’économie d’un service des manuscrits onéreux ; 2. réduire, voire anéantir la part de risque inhérente au métier d’éditeur.

Je ne jette nullement la pierre à ces auteurs chanceux, bien au contraire, je les félicite en toute sincérité. Mais cette opération de récupération me rend vraiment furieuse. Parce que, si les indés doivent in fine ne servir qu’à fournir aux éditeurs tradi une sélection de succès déjà testée et approuvée par les lecteurs, on peut craindre que la bibliodiversité soit encore plus malmenée qu’auparavant. Et c’est en outre un coup fatal porté au rééquilibrage des rapports de force auteurs/éditeurs.

D’ailleurs, soyons lucides, c’est déjà foutu : tout récemment, des éditeurs à l’image « littéraire », « exigante », ont recruté en vue de créer des collections grand public destinées à accueillir les romans feel-good et autres romances érotiques à deux balles. Mamma mia…

Oui, c’est foutu, les valeurs mercantiles ont encore triomphé. La révolution du numérique, qui a bouleversé les secteurs de la musique et du cinéma, a fait pschitt dans le secteur du livre. La récupération, ce gigantesque ramasse-miettes aux crocs d’acier, a tout broyé et absorbé. Et les œuvres audacieuses, la littérature pratiquée en tant qu’art sont encore plus réduites à la portion congrue qu’il y a quelques années. Car – quelle naïveté ! – je voyais aussi l’émergence du secteur indé comme une fenêtre qui s’ouvrait pour les titres subversifs, novateurs, non formatés par le marché (voir ce billet). Mais le soufflé est retombé, à peine monté…

Comme le constate amèrement Thierry Crouzet, qui a souhaité tout le contraire pour l’économie numérique (et en particulier a longtemps cru à la gratuité) : « Chaque fois que nous donnons un contenu, et je le fais à l’instant avec ce billet, nous alimentons le capitalisme cognitif, nous donnons aux plateformes plus de force, plus de pouvoir, une position de plus en plus prééminente au centre de la société. Donner, libérer, n’est peut-être pas le meilleur moyen de créer une société plus égalitaire, bien au contraire. Plus le réseau se développe, plus les inégalités grandissent. »

Moi aussi, je vous « donne » ce billet gratuitement. Et sachez-le, je vais continuer à écrire exactement comme avant : sans aucun souci de cible, de lectorat, d’édition, de rentabilité, de succès, de reconnaissance… Le monde peut bien changer, je continue à tracer ma route !

Mais quand même, il faut admettre qu’on n’a pas le cul sorti des ronces, mes amis. La paupérisation des écrivains ne fera que s’accentuer à l’avenir.

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits,ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici. Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Tous écrivains ?

Par Nila Kazar

#EmilCioran #Platon #SamuelBeckett #BorisCyrulnik #AlbertCamus #ErnestoSabato

Longtemps je me suis demandé pourquoi la France était une nation d’aspirants-écrivains.

Dans les années 80, le philosophe Emil Cioran citait une remarque de sa concierge, qui sans doute ignorait tout de ses coupables activités : « Les Français ne veulent plus travailler, ils veulent tous écrire ».

Nous savons tous que l’écriture n’est pas un travail et ne requiert aucun effort, aucune compétence. Non ?

En tout cas, la concierge de Cioran le croyait. Sans doute trouvait-elle que les artistes bohêmes qui menaient une vie dissolue dans les mansardes de son immeuble parisien n’en fichaient pas une rame, ce tas de parasites ! D’ailleurs, Cioran lui-même occupait une humble suite de chambres de bonne. Quant à savoir s’il se la coulait douce, ses œuvres n’en donnent pas l’impression.

Pendant mes années d’apprentissage, une cadre d’entreprise m’a affirmé qu’à son avis, les écrivains ne devraient pas avoir le droit de vote, car ils ne contribuent pas à la société. Stupéfaite, je lui ai demandé si elle parlait sérieusement. C’était le cas.

Bon, Platon déjà voulait exclure les poètes de la Cité, mais on aurait pu espérer que les choses évolueraient en 25 siècles ! Il faut se faire une raison : pour beaucoup de gens, nous ne servons à rien, nous sommes des fainéants, des bons-à-rien, voire des vauriens.

Mais dans ce cas – quel paradoxe – comment expliquer que la France soit atteinte d’écrivite galopante ? Car c’est une maladie très française de se vouloir écrivain. De récentes enquêtes nous informent qu’un Français sur trois rêve de le devenir à l’occasion, ou bien cache un manuscrit dans ses tiroirs qu’il compte publier un jour. Il y a vingt ans, ce ratio était de un sur quatre, ce qui me semblait déjà énorme.

(Soit dit en passant, pourquoi pas sculpteur ou compositeur ? On entend rarement : « J’aurais tellement voulu être graveur ». Ne serait-ce pas parce qu’écrire paraît – à tort – à la portée de tout le monde ? Alors que maîtriser les techniques de la gravure, de l’estampe, du vernis mou… autre paire de manches !)

Un autre symptôme : aux XXe et XXIe siècles, de nombreux présidents de la République française, ministres, chefs de parti ont publié des livres, et pas seulement au sujet de leur programme politique ou de leur bilan. Comme si la culture était un gage de sérieux, de crédibilité. Comme si la publication leur assurait un complément de prestige, légitimait leur ambition…

Je me suis souvent interrogée là-dessus. Il y a sans doute une part de tradition culturelle, car la France a connu quatre siècles d’or consécutifs en littérature, alors que les autres nations n’en ont eu qu’un, et encore, pas toutes. (J’avoue ne pas savoir si d’autres pays sont affectés d’écrivite galopante. Si un lecteur de ce blog a des lumières, je serais intéressée de les connaître afin d’établir des comparaisons.)

Dans ce désir de devenir écrivain – ou du moins, d’être considéré comme tel –, qu’est-ce qui est en jeu ? Pour tenter de répondre, je vais recourir à mon expérience personnelle. Mes réflexions seront par conséquent limitées. Je rappelle au préalable, pour qu’il n’y ait pas de malentendu, que j’ai toujours placé l’écriture et la littérature AVANT tout le reste dans ma vie. Ce qui est un cas de figure assez extrême dans la palette des possibles, vous en conviendrez 😉

Autrefois, je croisais souvent des gens qui, quand ils apprenaient la nature de mon activité, s’exclamaient : « Quelle chance vous avez, j’aurais tellement voulu écrire ! »

Face à cela, j’étais prise d’un désir sardonique de riposter : « Ah bon ! Mais dites-moi, qu’est-ce qui vous en a empêché ? »

D’abord, l’idée qu’il puisse s’agir d’une chance m’étonnait par sa fausseté ; il s’agit plutôt d’une fatalité, à vrai dire. Comme disait Samuel Beckett quand on lui demandait pourquoi il écrivait : « Bon qu’à ça ». Ce n’est pas du tout une pirouette ! Au début de sa vie d’adulte, on fait souvent diverses tentatives de « normalisation » qui échouent l’une après l’autre, si bien qu’on finit par se résigner à son inaptitude à incarner de façon crédible un autre avatar que celui d’écrivain.

Ensuite, Boris Cyrulnik cite dans ses ouvrages des études scientifiques réalisées sur des échantillons d’écrivains. L’une conclut qu’il y a deux fois plus de troubles mentaux chez eux que dans la population générale ; l’autre, que 40% des écrivains ont gravement souffert dans leur enfance, contre 12% dans la population générale. Ainsi que je me plaisais à le dire longtemps avant de lire cet auteur : « Une enfance malheureuse est une condition nécessaire mais non suffisante pour faire un écrivain » 😉

Alors, de quelle « chance » parlaient ces braves gens (souvent des fonctionnaires de la culture ou des universitaires) ? Moi, je trouvais que le prix à payer était exorbitant en termes de marginalité et de précarité. Attention, je n’ai rien d’un auteur maudit, je ne me plains pas. Je dis juste : marginalité, du fait de l’indépendance totale que réclame cet art si on le prend au sérieux, et précarité, pour des raisons économiques évidentes.

Mais Albert Camus ne disait-il pas : « Ce qui fait la noblesse du métier d’écrivain, c’est la résistance à l’oppression et le consentement à la solitude » ?

Donc, à l’abri de leur statut social protecteur, ces gens-là m’enviaient. Mais qu’enviaient-ils exactement ? Eh bien, d’abord le fameux (et toujours mystérieux) prestige, qui à mon avis est une rémanence de l’image du Grantécrivain datant du XIXe siècle. Et ensuite – je l’ai compris plus tard – ils enviaient ma liberté. J’avais osé faire ce dont ils rêvaient ; je m’étais arrogé cette audace insensée.

Quand j’ai quitté l’université (où je réussissais sans problème), parce que j’avais compris que les études de lettres, telles qu’elles se pratiquaient alors (en bref : savoir analytique, mais aucune pratique créative), menaçaient de stériliser ma vocation d’écrivain, un vieux prof de latin m’a encouragée en ces termes : « Vous avez bien raison, sauvez-vous ! » Et je me suis sauvée – c’est-à-dire « enfuie », mais aussi, j’ai « sauvé ma vie ».

Cela suscite beaucoup de jalousie, le plus souvent inconsciente. Non pas le talent, mais le fait qu’un individu lambda fasse un pas de côté et affirme sans fléchir, sans se laisser décourager (et en général l’école, les institutions, la famille, les compagnons, l’organisation sociale font tout ce ce qu’il peuvent en ce sens) : « Quoi que vous disiez, je ferai ce pour quoi je suis fait ». S’accorder cette liberté suscite l’envie parce qu’elle est rarissime : l’immense majorité des gens accepte de rentrer plus ou moins dans le moule qu’on leur propose. De ce fait, leur frustration se manifeste quand ils sont confrontés au déviant qui leur prouve par l’exemple qu’on peut se choisir une autre vie que la leur.

L’indépendance d’esprit typique de l’écrivain se retrouve dans sa liberté de s’emparer de tel ou tel thème et de le traiter sous telle ou telle forme qui ne soient pas forcément dans le vent. Un écrivain se doit d’avoir « la nuque raide », ainsi que Yahvé le reproche aux Hébreux rebelles dans l’Ancien Testament. Il faut savoir résister aux suggestions amicales des éditeurs qui vous veulent du bien. Je n’ai pas toujours su le faire, et la nécessité de gagner trois sous grâce à une parution assurée l’a parfois emporté. Mais même alors, j’essayais de préserver mon originalité et de traiter le livre à ma façon.

Un écrivain, c’est aussi un type, un caractère, qui comprend la ténacité poussée jusqu’à l’absurde, l’esprit de défi, la capacité de résilience, le goût du combat. Il doit lutter et persister contre vents et marées, même si, comme dit Ernesto Sabato, « il est le seul zélateur de son église »…

*******

Le monde a changé depuis mes débuts. Ces temps-ci, je croise surtout des gens qui s’exclament : « Vous êtes écrivain ? Super, vous allez pouvoir écrire mon histoire ! »

Là, je dois avouer que les bras m’en tombent devant tant d’impolitesse. Une fois surmonté l’agacement, je suis assaillie d’interrogations. Ces gens confondent-ils écrivain et écrivain public ? Sont-ils persuadés que leur existence est exceptionnelle au point de mériter d’être racontée et publiée ? (La réponse est oui. Le narcissisme exacerbé est une plaie de l’époque.) Pourquoi ne manifestent-ils aucun intérêt pour mes productions ? (Je n’y échappe pas.) Au fait, est-ce qu’ils lisent, et quoi ? etc.

Mais ces réactions trop fréquentes nous éclairent peut-être sur un autre aspect de la question du jour : on attend d’un livre une reconnaissance, une compensation, voire une réparation. Je me souviens qu’à la soirée de lancement d’une résidence d’écrivain en province, une femme est venue à moi et m’a tendu un pli cacheté sans rien dire, avant de se fondre dans la foule. Quand je l’ai ouvert, j’y ai trouvé la copie d’un dossier judiciaire local totalement incompréhensible. Cette femme semblait croire que j’allais me faire le héraut de ses problèmes, dénoncer l’injustice qu’elle subissait, la rétablir dans ses droits, donner une publicité à son cas – bref : la réparer. J’étais peut-être son dernier recours.

Je ne l’ai jamais revue. Mais cet épisode m’a beaucoup fait réfléchir.

De même, il arrive que des inconnus me téléphonent (je figure dans des annuaires professionnels) et, sans même se présenter, commencent à me raconter leur vie. Je les écoute dix minutes (c’est toujours intéressant d’écouter des inconnus) avant de leur demander ce qui les amène. Oh, pas grand-chose ! Ils veulent juste que j’écrive leur histoire, leur trouve un éditeur et leur garantisse un succès planétaire. Je les décourage gentiment, leur expliquant que pour moi-même, je n’ai aucune garantie en ce domaine…

Mais quand on y pense, ces inconnus n’ont pas tort de considérer qu’une des tâches de l’écrivain est de se faire le porte-voix de ceux qui en sont privés : les victimes, les marginaux, les illettrés, les morts. Simplement, ils s’imaginent, par une déformation subjective tantôt irritante, tantôt attendrissante, que leur histoire personnelle intéressera le monde entier et leur attirera une sympathie universelle.

Une dernière considération : je lis ici ou là que s’accoler à soi-même le terme « auteur » ou « écrivain » peut être perçu comme de la « prétention ». Cela aussi m’étonne. Quand on s’est voué à l’écriture, qu’on en a vécu certaines années, que divers signes de légitimité ont été reçus, il n’y a aucune raison de ne pas se présenter comme tel.

Mais je crois aussi que, lorsqu’on est un authentique écrivain, on n’éprouve pas le besoin de l’assener à tout propos. Or les technologies numériques et les médias sociaux ont amplifié le phénomène d’autoproclamation. Quasiment dès l’invention de Wikipédia, des auteurs putatifs y pondaient des fiches autobiographiques longues comme le bras ! C’est humain, mais naïf et souvent déplacé.

Alors, écrire et publier des livres, est-ce une chance, une liberté, un moyen d’obtenir une reconnaissance, du prestige, une réparation ? Dans ce billet, je n’ai fait qu’explorer de façon très insuffisante les possibles motivations des innombrables Français qui aspirent à devenir écrivains. Il va de soi que l’être chaque jour de sa vie (car c’est une manière d’être au monde) est tout autre chose.

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits,ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Pairs ou mentors ? Sur la pédagogie de l’écriture

Par Nila Kazar

#lecteur #blogueur #autoédition #écriture #mentorat #recommandation #critique #commentaire

Avertissement : tous les propos cités dans ce billet sont authentiques.

Longtemps j’ai été coupée de mes lecteurs. Presque aucune communication directe n’était possible entre eux et moi avant l’invention d’Internet, des librairies en ligne et des réseaux sociaux, excepté dans les salons du livre.

Dans le Nouveau monde éditorial, l’effacement des filtres entre l’auteur et ses lecteurs est un progrès que j’apprécie. La recommandation horizontale, de pair à pair, qui crée une disruption dans un modèle figé depuis trop longtemps, faussé par l’entre-soi et démonétisé (voir mon billet sur le pouvoir réel de prescription des médias tradis), me réjouit pleinement.

Les commentaires et les chroniques comptent beaucoup pour renforcer le crédit des livres autopubliés, dans la mesure où les auteurs indés sont privés de la médiation éditoriale. De plus, ces avis offrent un aperçu direct sur la réception des ouvrages, c’est-à-dire sur la façon personnelle qu’a chaque lecteur de les appréhender. Et c’est passionnant ! J’apprends énormément depuis mon « hybridation numérique ».

Mais une chose m’étonne : l’importance démesurée que certains indés attribuent aux commentaires. Ils en attendent souvent quelque chose de constructif, qui les aidera à progresser. C’est se tromper d’adresse ! Même les éditeurs tradis donnent peu de conseils vraiment utiles, et, depuis l’industrialisation du secteur, ils sont rares à le faire. L’une de mes éditrices ne m’a jamais dit un mot sur mes manuscrits. Soit elle acceptait, soit elle refusait, sans explication (ce qui pose la question de la compétence – autre débat). Or les auteurs ont besoin de remarques argumentées sur leur travail tout au long de leur carrière. Pour cela, il vaut mieux qu’ils recourent à des amis, si possible écrivains eux-mêmes, qui leur rendront l’inestimable service de les lire d’un œil critique et avisé.

Trop d’indés manifestent une foi aveugle dans l’évaluation de leurs pairs, tout en rejetant l’idée qu’il existerait des critères, des valeurs, des outils de distinction en soi. Du coup, l’idée prévaut que les avis positifs valident la qualité de l’ouvrage (bon, j’avoue que j’ai très envie d’y croire moi aussi !), tandis qu’ils s’affligent excessivement des avis négatifs (pour en savoir plus sur l’attitude que je préconise face à la critique, reportez-vous à ce billet).

Afin d’éclairer mon propos, je citerai une indée : « Je réalise que, parce que certaines personnes ont critiqué mon premier livre, le deuxième est complètement à l’opposé. Et, parce que les premières pages du deuxième a reçu quelques critiques, j’ai réécrit douze fois les premières pages du suivant pour que mon lecteur ne soit pas perdu. J’ai cru, sincèrement, honnêtement, que ces commentaires me permettraient d’avancer. J’ai envie, vraiment envie d’écrire des histoires que les gens aiment. Je réalise que mon obsession de perfection est en train de gâcher le plaisir que j’ai à écrire. Certaines personnes ne seront jamais contentes. Certaines personnes prendront toujours plaisir, planquées derrière leur ordi, à cracher sur le travail de plusieurs mois. »

Ainsi, cette jeune femme obéit aux directives de quelques lecteurs insatisfaits !

« J’ai cru, sincèrement, honnêtement, que ces commentaires me permettraient d’avancer » : au nom de quoi – et en vertu de quelles compétences – le lecteur devrait-il aider l’auteur à améliorer son écriture ? Il a acheté, lu, commenté son livre, que demander de plus ? Est-ce le rôle du chroniqueur ou du blogueur de pratiquer la pédagogie de l’écriture ? Sûrement pas. Ils donnent leur avis, partagent leurs impressions, mais n’ont pas du tout vocation à coacher l’auteur.

« Écrire des histoires que les gens aiment » : au pire, on peut interpréter cela comme le désir de produire des textes mercantiles ; au mieux, cela concerne ce qui est évoqué ensuite, « l’obsession de perfection », qui est louable sans réserve. Mais se perfectionner dans l’art difficile d’écrire n’a rien à voir avec plaire au plus grand nombre. En fait, ce serait plutôt l’inverse : plus on acquiert de maîtrise, plus on perd de lecteurs en chemin ! C’est pourquoi, en effet, « certaines personnes ne seront jamais contentes ».

Enfin est mentionné « le travail de plusieurs mois », une vraie rengaine chez les indés blessés, une plainte qu’il faut évacuer une fois pour toutes : le travail est indispensable (oui !), mais ne garantit aucune réussite (non !). Des auteurs talentueux ont travaillé des années pour aboutir à une production lamentable, ou excellente mais incomprise. C’est injuste, mais c’est ainsi. Nous échouons tous un jour ou l’autre. J’ai échoué. Vous échouerez. Point.

D’autres citations du même tonneau glanées sur les réseaux sociaux : « On peut ne pas aimer un livre, mais on n’a pas le droit de descendre un auteur gratuitement sans reconnaître le travail accompli ! » Ben si, on a le droit. Vous exigez le respect inconditionnel, même si le résultat est nul ou simplement médiocre ? Ça part d’une bonne intention, mais c’est inadéquat. Si vous ne voulez pas être jugé, ne publiez pas.

Ou encore : « Peu importent les imperfections, les fautes. Il faut respecter le travail de l’auteur ! » Sérieux, diriez-vous d’un menuisier qui vous livre une table de cuisine mal rabotée, dont les vis dépassent et dont les pieds sont de longueur inégale, que « peu importent les imperfections, il faut respecter son travail » ? Est-ce que vous le payeriez intégralement, vous résignant à avaler votre dîner de traviole toute votre vie, au risque d’une fausse route mortelle ? J’en doute.

Maîtriser son outil est la condition sine qua non de l’exercice d’un artisanat. Sans cela, que peut-on faire de valable ? Or la langue est l’outil de l’écrivain, comme la varlope ou la gouge sont les outils du menuisier. La maîtrise de la langue devrait être chez tous les aspirants auteurs un prérequis, un service minimum, la politesse due au lecteur – qui est aussi un acheteur !

Je vais donc vous livrer mon secret : ce qui fait vraiment progresser un auteur, c’est la lecture de bons livres* et la pratique régulière de l’écriture. Quoi, j’enfonce une porte ouverte ? Pourtant, certains indés ne semblent pas conscients que lecture et écriture sont les deux faces indissociables de la même activité, et qu’il faut avoir lu beaucoup de bons livres pour en un écrire un seul passable.

Il faut le répéter : la pédagogie de l’écriture, ce sont les grands écrivains qui nous la dispensent. Car ils sont nos mentors ; or on a besoin de mentors pour progresser, étant donné qu’on n’apprend que rarement de ses pairs. Tout bon artisan a été formé par son maître et a produit son « chef d’œuvre » avant d’exercer son métier. Le processus n’est pas horizontal, mais vertical…

Cornegidouille ! Quelle réac, cette Nila ! – Ciel, je suis démasquée… Tant pis, je m’en remettrai 😉 !

La pédagogie de l’écriture se trouve aussi dans l’accompagnement littéraire individuel et dans les ateliers collectifs d’écriture créative, autres types de mentorat. Je pratique les deux depuis 25 ans. Or un problème nouveau a surgi avec mes étudiants de licence ces dernières années (la fameuse génération Y) : ils rejettent l’idée d’une autorité assise sur la compétence et l’expérience professionnelle. Ils ignorent la notion d’expertise que, pourtant, ils ne songeraient pas à refuser en matière de gastronomie à, disons, un chef multi-étoilé au Michelin, tandis qu’ils la dénieraient sans hésiter au cuisinier d’un fastfood chinois. Et par conséquent, ils récusent ma légitimité à jauger leur génie naturel : « Comment pouvez-vous évaluer mes écrits ? C’est une question de goût ! Vous ne comprenez pas mon style, c’est tout ! »

Si leur goût était formé, cultivé, je pourrais entendre leurs objections… Si seulement ! Mais cette génération est convaincue qu’il n’existe aucun critère de distinction. La critique et ses critères de distinction, ils les rejettent en bloc, ne jugeant légitime que leur sacro-saint ressenti subjectif. Je suppose que ce n’est pas entièrement de leur faute, mais c’est très pénible pour leurs aînés de se retrouver confronté à cela. Leurs propos font écho à l’échange que j’ai eu avec une jeune indée :

« Elle : Dans ce domaine (la littérature), il est impossible d’être meilleur qu’un autre ! Il n’y a pas de mieux, il y a des genres différents, et c’est difficile de quantifier le talent.

Moi : Quantifier, non, mais qualifier, peut-être ? Dans tous les arts il y a des génies, des talents, des petits maîtres, des suiveurs, des truqueurs, des méconnus, voire des maudits… Dois-je comprendre qu’à vos yeux, Franz Kafka n’est pas meilleur que Guillaume Musso ?

Elle : Si vous posez la question à un fan de Franz Kafka (NDLR : certains indés ne font pas la différence entre lecteurs et fans) et à un fan de Guillaume Musso, vous obtiendrez deux réponses différentes. Chacun a son lectorat.

Moi : Donc, selon vous, tout est relatif, il n’y a pas de valeurs, de critères, de hiérarchie dans les œuvres. Tout se vaut, tout est une question de goût… Vous rendez-vous compte de la portée de cette opinion ? »

D’autres citations en vrac : « Il n’y a pas de bons ou de mauvais livres, il y a ceux qu’on aime et ceux qu’on n’aime pas. » « Ce qui compte, c’est le ressenti. » « Seul le public décide. » « Il n’y a pas de mauvais livres, il n’y a que de mauvais lecteurs. » (Médaille d’or de la démagogie.) « Je n’ai pas le temps de lire, j’écris. » « Je ne lis pas, j’aurais trop peur d’être influencé. » (Palme d’or de la c…ie.)

Je déteste le déclinisme, mais je constate que s’inspirer de l’exemple des aînés devient une injonction absurde et que notre société est en voie de déculturation. Non seulement la transmission du savoir est décriée, mais – comme je le lis ici ou là – elle représente une intolérable tentative d’oppression des « apprenants » de la part d’un être bardé de mépris de classe, bouffi de prétention, affecté d’un insupportable travers élitiste : le « sachant ».

Imaginons un instant que Papa Néandertal (le sachant) fasse une démonstration à Fiston Néandertal (l’apprenant) des techniques ancestrales pour chasser l’auroch. Et que Fiston (un rebelle) réplique à Papa : « Arrête de me gonfler avec ton savoir surplombant, ch’uis cap’ de l’faire tout seul ! » Auriez-vous parié sur ses chances de survie ?…

Olivier Bessard-Banquy s’alarme de cette évolution, lui dont les recherches portent « sur les tropismes grand public de l’édition littéraire, le développement du marketing dans les lettres, l’effondrement de la lecture savante, l’essor d’une industrie du divertissement au détriment des œuvres de l’esprit, le remplacement de la création par le traficotage des textes, et qui dénonce les travers de l’édition tradie, devenue une usine à textes négrifiés, standardisés ». Dans cet entretien, il affirme : « La qualité d’expression, la richesse de la langue ne sont plus un critère d’appréciation. Et puis globalement, collectivement, nous ne voulons plus des hiérarchies culturelles imposées d’en haut. Ce contexte a favorisé une explosion des littératures grand public qui fonctionnent sur la sempiternelle reproduction du même patron d’écriture, comme jadis les volumes Harlequin. »

Beaucoup d’autoédités sont affectés du syndrome Moi-aussi-je-m’appelle-Barbara-Cartland. Mais pourquoi seraient-ils épargnés par le contexte idéologique décrit plus haut ? D’autant qu’ils appartiennent à des milieux plus diversifiés sociologiquement que les auteurs tradis, pratiquent des métiers plus variés et vivent souvent dans des territoires éloignés des grandes métropoles. C’est l’une des caractéristiques que j’ai découvertes au cours de mon hybridation, et cela m’a ravie ! A contrario, l’édition tradie se cantonne à une sélection étriquée d’auteurs appartenant à des milieux plutôt favorisés et vivant à proximité de la capitale. Oui, j’ai applaudi à l’ouverture incroyable qu’apportait la dématérialisation des livres et de leur diffusion. Quelle bouffée d’air frais ! Quel potentiel de renouvellement ! Quelle énorme baffe pour les germanopratins consanguins !

Mais les innombrables daubes relâchées dans la nature par les indés ont refroidi mon enthousiasme. Elles sont la conséquence logique de l’abandon des mentors. Il ne s’agit pas uniquement du manque de maîtrise de la langue, des codes narratifs ou des règles ortho-typographiques ; il s’agit aussi du choix des thèmes et de leur traitement. Par candeur, par ignorance, par paresse, par appât du gain, certains indés redécouvrent sans cesse le fil à couper le beurre. Et leurs lecteurs, tout aussi naïfs et déculturés, ou parfois complaisants, de s’extasier devant tant d’originalité… Pourtant, je crois qu’on peut tout à fait écrire d’excellents livres destinés au grand public en étant un auteur plus averti, plus éclairé ! J’aurai sûrement l’occasion de vous en reparler.

* Dans un échange consécutif à ce billet, Martin Winckler me fait remarquer qu’il faut lire « toutes sortes de livres, bons ou mauvais, sérieux ou divertissants ». Il a mille fois raison, car c’est précisément ainsi qu’on se forme le goût, et c’est ce que j’ai fait pendant des années. De plus, dans les commentaires ci-dessous, l’idée de « bons livres » est souvent confondue avec celle de « classiques ». Ce n’est pas du tout ma conception, pour moi les bons livres sont de partout et de tout temps. D’autres l’interprètent comme « simultanément » : il faudrait lire pendant qu’on rédige ; et de dénoncer le risque d’être influencé malgré soi et de perdre son originalité – cela non plus n’était pas dans mon intention, je parlais en général. Mais ces malentendus permettent de nourrir un débat enrichissant.

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Des chiffres et des lettres

Par Nila Kazar

#chiffresdeventes #classementdesventes #marathondécriture #segmentmarketing #Top100

Longtemps l’écriture de fiction littéraire m’a semblé incompatible avec toute notion de quantité, les « lettres » étant selon moi fâchées avec les « chiffres », pour faire référence à un ancien jeu télévisé à succès.

Pourtant, chez les auteurs indé, je suis frappée de constater que les chiffres jouent un rôle prépondérant. C’est logique, puisque certains d’entre eux essayent de vivre de leurs livres. D’ailleurs, le lâcher de chiffres en figures libres est un sport pratiqué par les auteurs tradi ; se vanter d’à-valoirs ou de tirages faramineux (et invérifiables) permet de déstabiliser ses rivaux à peu de frais en leur donnant des complexes.

Mais ici, ce qui m’étonne, c’est l’intervention du quantitatif dès la phase de rédaction.

Les marathons d’écriture du type NaNoWriMo (National Novel Writing Month – « the world needs your novel »), très populaires chez les indés, jouent peut-être un rôle dans cette tendance à transformer les gens de lettres en gens de chiffres. Je ne nie pas du tout que ces marathons, de même que les concours de nouvelles, puissent être un entraînement stimulant pour des auteurs qui, par exemple, disposent de peu de temps à consacrer à l’écriture. Je suis bien consciente qu’il s’agit de produire un premier jet, destiné à être retravaillé par la suite. Je ne méconnais pas l’aspect ludique de l’exercice. Mais je vois cette tendance à quantifier s’imposer partout, avec le comptage des mots écrits chaque jour.

Rappelez-vous que je viens de l’Ancien monde éditorial, et que je découvre les mœurs du Nouveau monde depuis seulement vingt mois. Forcément, je les compare avec ce que je connais depuis de longues années… Et je suis interloquée quand je lis sur Facebook des panneaux triomphants du type « Aujourd’hui j’ai enfoncé mes quotas » ou « 7644 mots, yeesss ! ». Même si je devine qu’il s’agit de rechercher une approbation, un encouragement à poursuivre ses efforts, et aussi de tenir ses futurs lecteurs en haleine devant le livre en voie de construction, ce qui ne me pose aucun problème (pas taper !). Cela m’étonne seulement.

D’abord parce que, si dans la journée j’ai écrit deux pages, voire une seule dont je sois assez satisfaite pour ne pas la détruire, je m’estime heureuse. Il est évident que cette page sera retouchée plusieurs fois par la suite, mais enfin, j’ai avancé dans mon travail. Et je n’éprouve jamais le besoin de compter les mots sauvés de la hache impitoyable de la réécriture.

En outre, le quantitatif me semble incompatible avec le qualitatif quand il s’agit d’écrire de la fiction. « Je n’ai pas eu le temps de faire court », s’excusait déjà Blaise Pascal… Pour moi, la beauté de la langue française réside dans sa clarté, sa concision, sa précision, son horreur de la répétition. Dire beaucoup en peu de mots, voilà l’idéal que j’ai adopté. Vous n’êtes pas obligés de me suivre sur ce terrain, d’autres esthétiques sont possibles et respectables. Mais moi, je me tromperais d’objectif si je recherchais la productivité.

Petit détail : en France, l’édition a l’habitude de calibrer les textes en signes-espaces, le décompte en mots est un usage américain, diffusé par les logiciels de traitement de texte. Ainsi, chez nous le traducteur est rémunéré au nombre final de signes et espaces dans la langue-cible, le français.

Un autre chiffre mis en avant est celui des commentaires obtenus sur les sites de vente en ligne. Chaque nouveau commentaire est relayé par l’auteur sur les réseaux sociaux en précisant son rang ordinal, même si c’est le centième, dans l’intention d’entretenir la flamme du lectorat, et d’ajouter du crédit (social proof) à la qualité ou à la popularité de son ouvrage. (Je prévois d’écrire un billet à part sur les commentaires, pour l’instant je m’en tiens à l’angle des chiffres.) Dans le même but, le nombre d’étoiles attribuées est systématiquement brandi.

Attention, je ne juge pas ces nouvelles pratiques. Ce serait idiot, puisque je les imite moi-même ! Quand on devient un auteur virtuel, qui tâche de se faire connaître uniquement par des voies dématérialisées, il n’y a guère d’autre façon de s’y prendre. Mon seul objectif dans ce billet est de m’arrêter pour y réfléchir avec vous, et de me demander si elles ne nous entraînent pas dans un effet « lessiveuse » qui finit par tourner à vide. Le danger est d’en devenir l’otage, d’être dopé aux chiffres, obsédé par la concurrence — au point de tomber dans le trafic de commentaires payants et/ou de complaisance, avéré dans certains cas.

Dans le registre de la quantification tous azimuts, n’oublions pas les chiffres de ventes fournis quasiment en temps réel. Il nous arrive à tous de les scruter compulsivement à certaines périodes-clés : lancement d’une nouveauté, baisse provisoire du prix, offre groupée, chronique de blog influent, etc. Cette transparence est apparue il y a peu, l’édition tradi ne fournissant de chiffres de ventes (pas toujours aussi sincères qu’ils le devraient !) que tardivement et de mauvaise grâce, pour éviter d’avoir à rendre des comptes et à verser des droits. Je la trouve libératrice, et c’est une véritable avancée pour l’autonomie et la professionnalisation des écrivains qui, dans l’édition tradi, sont trop souvent maintenus dans un état d’ignorance infantilisant.

J’avoue que le classement des ventes (charts), lui aussi fourni en temps réel, me rappelle un peu celui des élèves à l’école primaire d’antan — les étoiles pouvant tenir lieu de « bons points ». Entrer dans le Top 100 représente le Saint Graal pour beaucoup d’indés, et ils se désespèrent dès que leurs courbes se tassent, cherchant fébrilement le remède pour regagner quelques rangs. Certains n’hésitent pas, me souffle-t-on, à solliciter leurs amis pour l’achat de livres aussitôt remboursés par eux-mêmes en sous-main, l’une des manières de manipuler le classement. Voyons, les minous, ce procédé est indigne de vous… Par contre, demander à vos potes d’acquérir pour de vrai votre livre le même jour, en tir groupé, est tout à fait digne 😉 !

En augmentation constante également, le nombre de segments marketing de l’industrie du livre, avec ses micro-niches qui se déclinent à l’infini, par exemple dans le genre à la mode de la romance, ou dans celui de la Fantasy-SF. Au cours des années 2000, on pouvait observer l’amplification de ce phénomène d’hyper-segmentation dans le secteur florissant de la littérature de jeunesse, avec en quatrième de couverture des mentions du style « recommandé pour les lecteurs de 6 ans ½ à 8 ans ¾ » qui me laissaient perplexe. Aujourd’hui cette expansion s’accentue dans l’indésphère.

De plus, par un effet pervers, les auteurs y sont poussés à publier beaucoup et souvent, car les ventes sur leurs anciens titres repartent quand ils sortent une nouveauté. C’est le fameux effet boule-de-neige (compound). Bien sûr, l’impératif de rentabilité s’impose quand on tente l’aventure risquée de vivre de sa plume. Publier beaucoup, cela peut signifier vider ses tiroirs déjà pleins de textes de qualité ; mais cela peut aussi signifier écrire trop vite… et mal, faute de maturation suffisante de l’œuvre. C’est un véritable piège, celui de l’inflation de titres, dans lequel l’édition tradi se vautre depuis des lustres.

Non loin de la notion de quantité, déplaçons un moment notre réflexion sur celle de compétition, qui inclut aussi le désir de battre un record, ou de battre un rival. J’aimerais partager avec vous ma conviction que l’écriture littéraire, en tant qu’art, ne doit en aucun cas être prétexte à compétition, car celle-ci est antinomique avec toute idée de création. Je crois sincèrement que le secret, quand on se mêle d’écrire, c’est de ne pas se comparer à autrui. On creuse tranquillement son sillon, on encaisse de bonne grâce les coups du sort, on se relève et on continue. C’est tout et c’est déjà beaucoup !

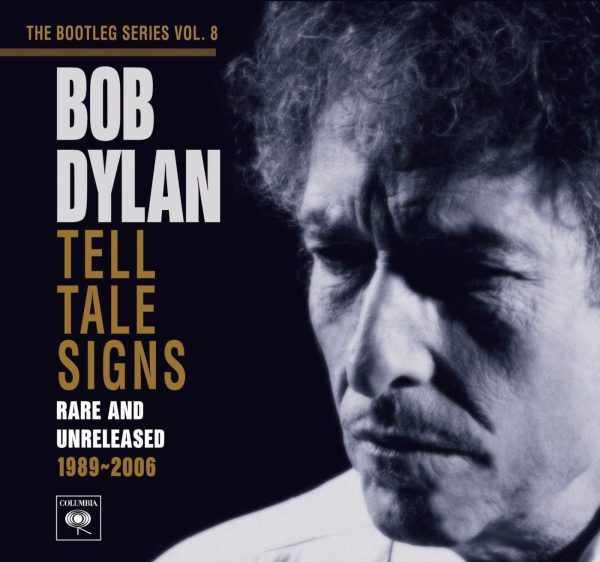

Dans une interview, le nobélisé Bob Dylan cite l’un de ses maîtres, un bluesman, au sujet de la bonne attitude à adopter dans le métier de musicien : « No fear, no envy, no meanness », lui dit celui-ci. « Pas de crainte, pas de jalousie, pas de mesquinerie… » À mon avis, ce conseil marche aussi pour les écrivains.

Dans une interview, le nobélisé Bob Dylan cite l’un de ses maîtres, un bluesman, au sujet de la bonne attitude à adopter dans le métier de musicien : « No fear, no envy, no meanness », lui dit celui-ci. « Pas de crainte, pas de jalousie, pas de mesquinerie… » À mon avis, ce conseil marche aussi pour les écrivains.

Alors, si on laissait un peu tomber les chiffres pour nous concentrer sur les lettres ?

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Clichés et stéréotypes

Par Nila Kazar

#autoédition #numérique #indé #romance #thriller #avantgarde

Longtemps j’ai cru que le Nouveau Monde éditorial, avec ses pratiques émergentes – hybridation auteur traditionnel/autoédité, dématérialisation des supports, communication sur les réseaux sociaux, relation directe auteur/lecteur –, ouvrirait la voie à une littérature nouvelle, audacieuse, non-formatée.

Un éditeur de mes amis, que j’initiais aux merveilles de ce Nouveau Monde (il y en a, mais ce n’est pas l’objet de ce billet), s’est déclaré « impressionné par mes résultats ». Il faut préciser que, bien qu’il ne soit pas un débutant (il a 45 ans), pour lui « le numérique reste une sorte de continent inexploré » ; ce qui est, je le crains, très répandu dans l’édition tradi. Lui-même n’est pas du tout présent sur les réseaux sociaux, c’est vous dire l’archaïsme du mec… Je le cite, parce qu’il sait aussi être drôle :

« Le numérique me fait penser aux templiers. Petits groupes, petites actions, et peu à peu tout cela prend de l’ampleur. Sauve qui peut du côté des grands pouvoirs, il va falloir exterminer. D’ici à ce que les chevaliers du numérique ne menacent de racheter Gallimard… De quoi produire une nouvelle d’anticipation qui pourrait être amusante ! »

Mais quand je reverrai cet ami, je serai sans doute obligée de lui dévoiler les côtés moins réjouissants de ce Nouveau Monde éditorial. J’ai suffisamment dénoncé les travers de l’Ancien Monde dans mes billets précédents pour m’accorder une totale liberté de critique de celui-ci, que je côtoie depuis 18 mois. Et tant pis pour ma popularité !

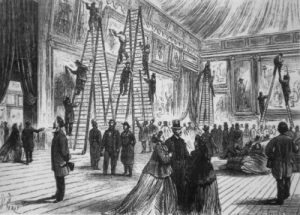

Rêvons un peu : on aurait pu imaginer que l’ « indésphère », comme on appelle maintenant les autoédités, serait le nouveau vivier de l’avant-garde, de la contre-culture, de la fiction alternative, de l’expérimentation. Qu’elle serait le refuge des écrits non-calibrés d’auteurs déviants. Un lieu d’exposition pour la partie immergée de l’énorme iceberg littéraire qu’évoque ici P. Jourde. Bref, une sorte de Salon des refusés foutraque et jouissif (« ce Salon est une illustration de l’émergence d’une modernité artistique, en opposition avec le goût officiel », selon Wikipédia), où il serait possible de déployer toute son audace, de même que les Impressionnistes ont retourné en leur faveur ce qui, au départ, était un mot de dérision de leurs adversaires, et l’ont érigé en nouveau courant pictural.

Par parenthèse, voir ses manuscrits refusés n’a rien de déshonorant. Vous pouvez à ce sujet consulter mon billet sur le refus d’éditer, qui se trouve au premier rang des visites de ce blog. Cela arrive aussi aux auteurs chevronnés, dans un contexte où l’édition est de plus en plus prudente dans ses choix, recherchant une rentabilité rapide, ciblant le mainstream (ou grand public) et crachant à une cadence industrielle des lavres (définition : le lavre est au livre ce que la musaque est à la musique) dotés de la durée de vie d’un protozoaire et, hélas, de la même capacité de réplication. Sauf que les protozoaires, au moins, dépolluent les milieux, alors que les lavres, eux… Bref ! Revenons à nos moutons.

Je ne parle pas ici des revues littéraires gratuites, qui assument en partie ce rôle de défricheur mais restent très confidentielles. Dans le secteur des écrits commercialisés en ligne, c’est le contraire de ce que j’imaginais qui est arrivé. Certes, quelques « indés » s’illustrent bravement dans le Nouveau Monde. Ainsi, Céline Barré ou Aloysius Chabossot renouvellent l’humour d’Alphonse Allais ; Frédéric Soulier reprend le style rabelaisien de Frédéric Dard en le mâtinant de Bukowski ; Chris Simon applique au livre le principe de la série audiovisuelle. Ces auteurs naviguent avec talent dans des niches auxquelles l’édition tradi ménage peu de place. Bien sûr, on trouve des perles dans tous les genres parmi les livres autoédités au format numérique. Mais pratiquement rien de vraiment subversif.

Merci de ne pas déclencher tout de suite l’hallali, patience, je vais vous fournir très vite davantage de raisons de le faire 😉 !

La majorité des indés ne fait souvent que reprendre les vieilles recettes éculées du succès ; que débagouler à satiété des sous-sous-produits du mainstream. Fascination pour les pseudonymes ou les noms de personnages à consonance américaine, titres banals qui ont traîné partout, ficelles simplistes, retournements téléphonés, exposition dès la première page de la philosophie que le récit va ensuite tenter d’illustrer, prêchi-prêcha omniprésent (le syndrome Paulo Coelho)… Il n’est question que de « destin, d’âme, de serment, de cœur, de malédiction, de passion » (« écrire est une passion », cette phrase me fait empoigner mon fusil à pompe sur-le-champ, de même que « lire est une évasion » – vous voilà prévenus). L’auteur s’y transforme en dealer d’émotions, came très prisée des indés et apparemment de leurs lecteurs, comme on le voit dans les quatrièmes de couverture et les commentaires.

Juste une petite question à ceux qui se vautrent dans ces stéréotypes : pourriez-vous me dire ce qu’est, ou a été, ou sera, votre destin à vous ?

Non ?

…

Ben voilà.

Cornegidouille, mes amis, la VIE (vous savez, la vie ?) est tellement plus vaste, complexe, inattendue, contradictoire, décevante, renversante que ça ! Or la tâche du roman ne serait-elle pas de nous proposer un reflet de la vie, passé au filtre de notre subjectivité, de notre expérience, de nos moyens artistiques ? (Désolée d’enfoncer une porte que je croyais ouverte, à tort apparemment.) Actionner à tout bout de champ l’interrupteur « émotion », c’est un peu comme quand le marteau du médecin teste vos réflexes. C’est déclencher un automatisme. Trop facile…

Mais ça marche ! C’est pourquoi les 80 premiers titres du Top 100 d’Amazon sont des romances (ou romans sentimentaux) : Harlequin über alles, and Mrs Feelgood takes all the rest. Bon, il y a bien quelques excellents polars qui cartonnent, soyons juste… Et la nature commerciale du diffuseur explique en grande partie cet état de fait. Mais notre devoir, auteurs indépendants, ne serait-il pas justement de tenter de repousser 1. nos propres limites créatrices, et 2. les limites de la fameuse plateforme commerciale par la même occasion ? La fiction est un territoire sans frontières, où chaque auteur a le droit, le pouvoir et la liberté d’explorer des formes inconnues, des thèmes inédits. Pourquoi ne pas user de ce privilège insensé ?

Je m’interroge. Parce que je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. J’ai gobé quelques-uns de ces sucres d’orge, j’ai bu de cette eau-de-rose insipide. Je m’ennuyais atrocement, la tablette me tombait des mains. Et je me suis demandé pourquoi tant de gens en consommaient.

Parce que, tout de même. Dans l’univers unidimensionnel des lavres, « un jour mon prince viendra, le passé finit toujours par nous rattraper, ce jour-là tout a basculé, tu tombes sept fois tu te relèves huit ». Les personnages y apprennent « que l’amour peut arriver par surprise ou mourir en une nuit ; que de grands amis peuvent devenir de parfaits inconnus, et qu’au contraire, un inconnu peut devenir un ami pour la vie ; que celui qui veut, peut et y arrive… » Aarrrggh !

J’ai besoin d’une tisane Sérénité, là.

Un soupçon de réponse à ma question a fini par s’esquisser : le succès de l’attendu, du convenu pourrait peut-être trouver sa source dans le plaisir qu’ont les enfants à entendre raconter chaque soir la même histoire conventionnelle, hypercodifiée, ne souffrant pas la moindre modification, dont le dénouement procure un sentiment d’accomplissement, de plénitude… Dans ce cas, l’acte de lire serait avant tout destiné à rassurer, à conforter les croyances, à consolider les repères. Mission que remplissent aussi les blockbusters au cinéma – appelons-les falms.

Faut-il croire que nombre d’adultes sont restés (en partie du moins) infantiles ? Serions-nous donc des mômes qui auraient besoin, avant de s’endormir, qu’on leur resserve encore et toujours la même lavasse, la même distraction mécanique, à mille lieues du miroir de la vie que devrait être la fiction littéraire ?

À part les romances, dans l’indésphère on trouve aussi beaucoup de thrillers qui rivalisent de noirceur et de perversité, dans une surenchère sanglante et gore : « une descente au plus noir de l’âme humaine », nous promet un avis de parution. Là, la méthode semble être non plus le marteau réflexe des émotions, mais plutôt le gourdin franc et massif du néandertalien : on cherche à vous estourbir sous le faix de l’horreur. Yep. Mais vous croyez vraiment qu’en débitant les pucelles vivantes en tranches plus fines que chez l’auteur d’à côté, la littérature y aura gagné quelque chose ?

Laissez-moi vous révéler un truc, mes minous jolis : le monde des humains est gris. Avec des ombres, des contrastes, des trouées de lumière – mais gris, en général. Et seules les infinies nuances de ce gris (sans jeu de mots avec Truc) valent la peine d’être décrites dans un livre. Ah, sûr, c’est vachement plus difficile que de recourir au premier cliché venu. Ça demande beaucoup plus de travail et de maturation. Mais après tout, « sortir de notre zone de confort », n’est-ce pas précisément ce que toutes les daubes de développement personnel nous recommandent ?

Les lavres sont-ils le fruit du choix inconscient d’auteurs qui écrivent dans la veine de ce qu’ils aiment lire eux-mêmes ? Sans doute, mais pas toujours. Puisque les vieilles recettes éculées garantissent un minimum de succès, puisque les lecteurs peu exigeants recherchent sans cesse les mêmes stimuli, détestant être déroutés, pourquoi prendre des risques ? Davaï, fourguons-leur encore une fois ce vieux chewing-gum mâché et remâché, enrobé dans le si rassurant prétexte de la lecture-évasion. Flattons la paresse et l’incuriosité du lectorat, et faisons-nous un peu de fric facile sur son dos… En somme, imitons tout ce que nous reprochons à l’édition tradi !

Là, je pense que le moment de l’hallali est arrivé.

OK. Ça va mieux ?

Chacun agit comme il veut ou peut. Je ne juge pas. Je donne simplement mon avis.

Moi, j’ai juste envie qu’un livre m’emmène là où je n’ai pas prévu d’aller, et pas dans des stéréotypes usés jusqu’à la corde. J’adore l’humour, et surtout l’ironie ; mais je veux être prise au sérieux en tant que lectrice. Pas qu’on me refile une came fadasse qui, même au tarif de 2,99€, ne les vaut pas.

Parce qu’elle m’empoisonne à petit feu, en loucedé.

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Les Lettres Kazares

Par Nila Kazar

#promotion #autopromotion

Vous avez détesté les Lettres Persanes de Montesquieu ? Vous allez adorer les Lettres Kazares 😉 ! Elles commencent là où finit leur modèle. Après un long séjour en Occident, le héros, Usbek, est rappelé d’urgence en Perse à la suite de la révolte des femmes de son sérail et du suicide de sa favorite, Roxane. Mon héroïne, une esclave kazare, est alors affranchie par son maître et prend à son tour le chemin de l’Occident. Elle aime écrire et se passionne pour la littérature. Comme Usbek, elle va explorer « avec l’œil du Persan » – c’est-à-dire un regard faussement naïf, qui permet de critiquer sans blesser – les pratiques émergentes de l’édition : nouvelles technologies, dématérialisation des supports, rôle des réseaux sociaux. Ses conceptions traditionnelles en seront bouleversées. J’ai retrouvé ses lettres à Usbek, les voici.

Mon cher Usbek,

Ô toi, Seigneur admirable qui m’as délivrée du Sérail d’Ispahan où je mourais d’ennui avec mes compagnes, subissant le joug inflexible de tes eunuques ; toi qui, après la perte de l’Incomparable Roxane, le cœur plein d’affliction, as compris que la mansuétude valait mieux que la coercition, sache que me voici arrivée en cette contrée du Couchant que l’on appelle aussi Occident.

Moi, l’humble esclave venue de Kazarie, tu m’as affranchie et donné un serviteur, le fidèle Rustan, pour qu’il me protège dans les pérégrinations que j’ai entreprises sur l’autre versant des Mondes. Je veux avant toute chose te dire ma gratitude, ô Usbek. Je t’appartiens plus que jamais, puisqu’en me rendant ma liberté, tu m’as permis de te choisir librement pour amant.

Tu le sais, je suis venue en ce pays avec le désir de connaître tout ce qui tourne autour des livres imprimés et de leurs avatars que l’on nomme « ibuks ». Tantôt éblouie, tantôt affligée, je me trouve parfois si étrangère à ce Nouveau Monde que les mots se dérobent. Aussi, pardonne si j’aborde les sujets sans ordre établi, et passe pour plus sotte encore que lorsque j’étais enfant et vivais sur les rivages de la Mer que vous, Persans, appelez Mazandaran.

En vertu de tes conseils, j’avance masquée en terre chrétienne, mais non voilée, puisque cela me désignerait à l’attention de tous, contrariant la discrétion et la modestie dans lesquelles ma mère m’a élevée. Sous un nom d’emprunt, en habits nobles, je marche de surprise en étonnement, moi qui dans le Sérail n’avais qu’à me conformer à la routine commune, sans chercher à me distinguer aux yeux des savants et des lettrés.

Au Palais, point n’était besoin de faire sonner les cymbales pour accompagner les premiers pas d’un livre. Nous écrivions dans nos chambres et nous nous lisions entre nous. Une saine émulation nous incitait à inventer les contes les plus merveilleux, et cela suffisait à notre bonheur. Les copistes faisaient copie de nos meilleures histoires afin qu’elles passent de main en main. Ainsi la réputation de quelques-unes de tes femmes pouvait outrepasser les murs du Sérail, et même, parfois, l’écho de leur nom se répandre jusqu’à ta descendance.

Mais dans la société que je fréquente à présent – celle même que tu as décrite dans tes Lettres illustres –, si une dame ou un gentilhomme néglige de disperser aux quatre vents des éloges sur son propre ouvrage au moment où il sort des presses, personne ne s’en soucie et il sombre immédiatement dans les ténèbres de l’oubli, comme s’il n’avait jamais été écrit. N’est-ce pas abominable ?

Ici les hérauts et les gardes champêtres sont remplacés par d’invisibles messagers ailés qui ont pour nom « rézo-zoziaux », ou quelque chose d’approchant. Mon oreille est encore trop peu faite à la langue des Francs pour transcrire fidèlement des termes si étonnants. Rézo me rappelle le prénom Réza et cette ressemblance m’aide à retenir le reste, qui évoque le chant du rossignol dans les jardins suspendus d’Ispahan.

Grâce à ces messagers, l’auteur d’un livre annonce partout sa parution et s’efforce d’attirer le plus d’acheteurs possible. N’est-ce pas là un usage des plus ébahissants ? Mais l’on prétend que les publicistes et les gazetiers littéraires, dont c’était jadis la tâche de vanter les bons ouvrages, ont quasiment disparu de la terre, comme cette espèce d’oiseau appelée dodo qui vient de s’éteindre, à ce que rapportent les voyageurs. Et que les éditeurs, dont c’est pourtant le métier de vendre les livres, ne font plus d’efforts en ce sens, mis à part pour quelques rares élus. Ils lancent les nouveautés au hasard dans le marigot des librairies, les laissant se battre entre elles pour ne conserver que celles qui ne se seront point noyées. Quelle cruauté pour les infortunées !

possible. N’est-ce pas là un usage des plus ébahissants ? Mais l’on prétend que les publicistes et les gazetiers littéraires, dont c’était jadis la tâche de vanter les bons ouvrages, ont quasiment disparu de la terre, comme cette espèce d’oiseau appelée dodo qui vient de s’éteindre, à ce que rapportent les voyageurs. Et que les éditeurs, dont c’est pourtant le métier de vendre les livres, ne font plus d’efforts en ce sens, mis à part pour quelques rares élus. Ils lancent les nouveautés au hasard dans le marigot des librairies, les laissant se battre entre elles pour ne conserver que celles qui ne se seront point noyées. Quelle cruauté pour les infortunées !

Les écrivains n’ont par conséquent d’autre choix que de se lier personnellement à leurs lecteurs. Ce faisant, hélas, ils ressemblent à ces bateleurs de foire que j’ai vus devant la Grande Mosquée sur la place du Beau-Bourg, qui crachent le feu et marchent sur du verre pour attirer le chaland. « Approchez et regardez, gentes dames et beaux messieurs : ici mieux qu’en face ! Il est frais mon ibuk, il sent bon ! » N’est-ce pas étrange de faire soi-même l’éloge du fruit de veilles arides et d’efforts désintéressés ? Nombre d’auteurs raffinés répugnent à l’exercice, se plaignant d’être de piètres commerçants. Ils protestent que le Bazar n’est pas un lieu qu’ils désirent fréquenter, lui préférant de loin leur tour d’ivoire. Et je dois t’avouer, mon Bien-Aimé, que je les comprends. S’il me fallait vendre à la criée les poèmes que ta Grandeur m’a inspirés, je crois bien que je périrais de honte.

J’ai encore observé que, sur les rézo-zoziaux, les auteurs prient des inconnus de déclarer leur flamme à une page marquée de leur effigie. Comment peut-on mendier ainsi l’amour ? Cela ressemble à de l’idolâtrie et va à l’encontre de la pudeur. Comme je n’aime que toi, Usbek, je me garde bien de répondre aux invites de cette sorte et d’en lancer moi-même. D’ailleurs à quoi cela sert-il en vérité ? On m’a expliqué qu’une profusion d’amants désincarnés accroissait la réputation d’un écrivain, quand bien même aucun ou presque n’aurait lu ses livres. Cela dépasse l’entendement. Comment peut-on s’éprendre d’un auteur qu’on n’a pas lu ? Et ils sont si nombreux que plusieurs réincarnations n’y suffiraient pas.

Je sais que ma disparition est le sujet de toutes les conversations d’Ispahan. On ne peut comprendre que tu m’aies laissée la quitter pour aller dans des climats inconnus aux Persans. Mais ma mère est morte et plus rien ne me retient dans la Cité des Roses, sauf tes grâces et ta faveur, ô mon Seigneur. Je tâcherai de t’écrire souvent. Adieu. Aime-moi toujours.

Ta fidèle Kazare

À Paris, en l’an 2020

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Trois bons souvenirs de l’Ancien monde éditorial

Par Nila Kazar

Une fois n’est pas coutume, j’attaque ce billet autrement que par mon gimmick favori : « Longtemps je… ». Il se compose de deux parties : un petit bilan d’étape, au bout d’un an d’exploration du Nouveau Monde numérique ; et une partie qui m’a été inspirée par l’une de mes précieuses abonnées, Selma B., que je remercie. Elle a remarqué que l’industrie du livre telle que je la décrivais dans ce blog était impitoyable, et qu’elle ne regrettait pas de ne pas avoir frappé à sa porte. Quoique la critique d’un système à bout de souffle soit l’objet essentiel de mes articles, ainsi que l’indique le sous-titre « Y a-t-il une vie après l’édition ? », cela m’a donné envie de terminer l’An Un de ma réinvention personnelle par une sélection de quelques bons moments que j’ai vécus dans ce milieu. Attention, ces moments ne sont pas tous « cool » ou « sympas » ! Ils peuvent prendre la forme d’une jouissance maligne tout autant que d’un bonheur désintéressé. Vous êtes prévenu.e.s…

Pour commencer, la vie du blog :

En moins d’une année, Bazar Kazar a recueilli environ 13.000 lectures réparties sur 15 billets et s’est constitué une liste d’une grosse quarantaine d’abonné.e.s, ce qui est modeste mais pas ridicule. Je n’ai pas fait beaucoup d’efforts de promotion, à vrai dire. Parmi les abonné.e.s, je m’honore de compter d’excellents écrivains et des journalistes remarquables. Les billets les plus lus ont été « Le refus d’éditer » et « Faut-il coucher pour être publiée ? », on se demande bien pourquoi 😉 . Ce dernier billet a été repris sur la plateforme L’Obs-Le Plus, où il a touché 7.130 lecteurs supplémentaires.

Les nombreux commentaires du blog sont de grande qualité, enrichissant le débat et m’amenant à affiner ma réflexion, ce qui me comble de joie. En 2017 je prévois de faire évoluer les thèmes vers ma découverte du Nouveau Monde numérique, et j’anticipe des réactions moins consensuelles. Mais je suis une dure à cuire – c’est conseillé quand on s’expose !

Côté publications numériques, mon expérience reste récente puisqu’elle commence il y a 7 mois seulement. Il est un peu tôt pour tirer un bilan de ma démarche d’hybridation, mais pas pour me réjouir d’en cueillir les premiers fruits. Je veux dire M E R C I à ceux qui ont aimé mes nouvelles et l’ont exprimé en des mots qui m’ont émue. Grâce à votre curiosité et votre générosité, l’un de mes principaux objectifs en repartant de zéro avec un pseudonyme et des couvertures purement typo – toucher un nouveau lectorat – se rapproche. Vous l’ignoriez sans doute, mais vous êtes des pionnier.e.s !

Des chiffres ? 19 commentaires positifs et une superbe vidéo (à voir ici, merci à Dominique Lebel) sur Les Rivières fantômes, et 5 commentaires positifs sur Le Manuscrit et la mort (voici l’un d’eux, « La grande littérature n’est pas morte » dû à Catherine Choupin) qui vient de sortir, c’est plus que je n’osais en espérer. Les ventes ? Pour le premier, 150 exemplaires jusqu’à présent (je ne compte pas les emprunts, trop fastidieux !). Je suis consciente que c’est peu, mais d’un autre côté, dans la mesure où ce livre n’aurait jamais trouvé sa place chez Machin (= l’éditeur français type, qui rejette les nouvellistes dans un réflexe pavlovien), c’est un succès relatif. Et le genre de la nouvelle de litt’gén’ n’est pas ce qui se vend le mieux en numérique, c’est clair.

Je compte sortir prochainement une version papier qui réunira les deux recueils, et je retravaille en ce moment la quatrième mouture d’un roman sur un sujet pas convenable qui risque de fâcher la moitié de son lectorat potentiel (je m’en réjouis d’avance !). Si vous deviez faire pleuvoir sur celui-ci des critiques cinglantes, cher.e.s lecteurs/trices, je vous dirais encore merci d’avoir pris le temps de me lire et de communiquer vos impressions aux autres. Cette absence de filtre entre l’auteur et ses lecteurs, voilà ce qu’il y a de plus nouveau pour moi dans ce Nouveau Monde. Et j’apprécie infiniment ! Vous me redonnez foi en moi-même. Grâce à vous, je me sens confortée dans mon inspiration.

Je compte sortir prochainement une version papier qui réunira les deux recueils, et je retravaille en ce moment la quatrième mouture d’un roman sur un sujet pas convenable qui risque de fâcher la moitié de son lectorat potentiel (je m’en réjouis d’avance !). Si vous deviez faire pleuvoir sur celui-ci des critiques cinglantes, cher.e.s lecteurs/trices, je vous dirais encore merci d’avoir pris le temps de me lire et de communiquer vos impressions aux autres. Cette absence de filtre entre l’auteur et ses lecteurs, voilà ce qu’il y a de plus nouveau pour moi dans ce Nouveau Monde. Et j’apprécie infiniment ! Vous me redonnez foi en moi-même. Grâce à vous, je me sens confortée dans mon inspiration.

C’est aussi le début d’une démonstration que j’espère poursuivre en votre compagnie : ce n’est pas forcément parce qu’on est nul qu’on se tourne vers l’auto-publication (scoop !), mais – entre autres raisons – parce que certains canaux sont bouchés dans un milieu sclérosé, obsédé par la rentabilité, et « fort satisfait de lui-même » (je cite un ami éditeur). Ainsi c’est vous, cher.e.s inconnu.e.s d’hier, qui me fournissez la preuve concrète de l’aveuglement germanopratin. Si un jour je devais m’en servir auprès de Machin, je ne manquerais pas de vous tenir au courant de ses réactions ! (Je rappelle à ceux/celles qui me découvrent que j’évolue depuis longtemps dans l’édition tradi, pour leur éviter la méprise d’une internaute qui m’a suggéré « d’arrêter de délirer sur les maisons d’édition » 😉 )

À présent, quelques souvenirs plaisants de l’Ancien Monde éditorial :

Curieusement, le succès précoce de la principale entreprise de ma vie – écrire et publier de la fiction littéraire – n’a pas été un grand moment de bonheur. Peut-être parce qu’arrivé trop vite, sans que j’aie eu le temps de le désirer longtemps ni de lutter beaucoup pour l’obtenir, je n’ai pas su attribuer sa juste valeur à ce petit miracle de facilité, qui ne s’est pas renouvelé par la suite, en vertu de sa nature volatile de miracle. Je l’ai trouvé tout naturel, en fait. (Oui, je confirme, on est con à 20 ans…) Si l’on ajoute que mon entourage familial n’a marqué aucun enthousiasme, mais plutôt de l’ennui à l’idée que se réalise aussi vite mon rêve d’enfant de devenir écrivain, on comprendra que j’aie été incapable de prendre la mesure de la chance qui m’était échue.

C’est pourquoi les moments que je vais évoquer se situent plus tard dans un parcours qui, au fur et à mesure, se teintait d’une conscience accrue des dures réalités de la condition d’écrivain et de la place marginale que ce dernier occupe dans l’industrie du livre. Je dis bien « marginale »…

- L’orgasme bref de l’insolence et l’orgasme long de la revanche :

J’ai un grand défaut : j’ouvre trop ma gueule. C’est déjà mal vu chez un homme, mais chez une femme, c’est tout simplement exclu. Oh, je suis rarement grossière ! Mais je dis ce que je pense quand je le juge nécessaire… ou quand je perds le contrôle de la situation. Illustration.

Scène Un : Je suis encore très jeune, et j’ai rendez-vous avec le nouveau PDG du Seuil, Claude Cherki, au sujet de mon dernier manuscrit. Je suis sous contrat avec la maison, mais je n’y ai plus d’interlocuteur désigné et cela m’inquiète. Qui me lira ? Cherki me reçoit avec une demi-heure de retard. Quand j’entre dans son bureau, il est assis sur un canapé, en train de lire le Monde des Livres (ce doit être un jeudi par conséquent). « Vous permettez ? » dit-il. Ai-je le choix ? J’acquiesce. Il lit encore pendant un quart d’heure. Enfin il va s’asseoir derrière son bureau encombré de paperasses en désordre. Son prédécesseur était un modèle d’ordre et de rectitude, toujours à l’heure. Je fais une remarque humoristique au sujet de l’état du bureau, puis j’aborde le sujet de l’entretien. Nous sommes interrompus trois fois par des gens à qui le PDG accorde au moins cinq minutes chacun. Je perds le fil de mon discours et à l’arrière-plan je sens que la messe est dite : il veut me virer. C’est là que je deviens ouvertement insolente et me moque des dernières parutions romanesques de la maison, disant à quel point je ne m’y reconnais plus. Orgasme devant sa mine déconcertée. C’est très bref et je le payerai très longtemps. Quand l’entretien s’achève, rien n’a été abordé à fond et d’ailleurs rien ne sera jamais décidé. Cherki laissera pourrir la situation pendant des mois, sans me donner de réponse. Jusqu’à ce que je m’en aille paître sous d’autres cieux.

Scène Deux : Dix ans plus tard, le même Cherki me rachète comme auteur sous pseudonyme et me signe un autre contrat en tant que dirdecol (= directrice de collection). Je n’ai jamais levé le petit doigt pour obtenir cela, évidemment. On a sa fierté. Cette fois, l’orgasme dure plus longtemps : il porte le doux nom de revanche.

- Le plaisir rare de voir son talent reconnu par quelqu’un qu’on admire :

Je remets une traduction à un grand monsieur de chez Gallimard, l’éditeur Jean-Bertrand Pontalis, co-auteur du célèbre manuel de référence sur la psychanalyse familièrement désigné sous le nom de Laplanche et Pontalis. Il me dit : « Ah ! si je pouvais n’avoir affaire qu’à des gens comme vous, ce serait merveilleux. Vous tenez vos engagements et il n’y a rien à reprendre dans votre travail. Merci ! » Je ne vous fais pas un dessin, je suis rouge comme une pivoine et je balbutie bêtement : « De rien. » Ce plaisir-là est profond et crée une sorte de foyer lumineux dans la mémoire, vers lequel on peut revenir quand la déprime vous accable…

- Le bonheur inattendu de découvrir qu’une transmission a eu lieu :

Donc, me voici dirdecol. Je reçois un auteur à qui j’ai communiqué auparavant mes remarques en vue de retravailler son manuscrit. Il me dit qu’il est d’accord avec la moitié seulement de ce que je suggère. Je suis assez satisfaite du ratio. Ensuite il ajoute que mes remarques l’ont beaucoup agacé, car il avait l’impression d’être arrivé au bout de ses efforts quand il m’a remis le manuscrit. C’est normal, je ressentirais la même chose à sa place. Et il conclut en disant que son agacement n’a pas duré, car mes conseils et mon niveau d’exigence lui rappellent ceux de son premier dirdecol. « Qui était-ce ? » demandé-je. Et l’auteur de citer le nom de… celui qui fut aussi mon premier dirdecol.

Quelle merveilleuse surprise : une transmission a eu lieu à mon insu ! Je ne sais pas pourquoi ce genre de bonheur résonne si intensément en moi, mais ça me fait toujours cet effet. Le lien et le sens, c’est ma came… En tout cas, l’auteur est aussi ravi que moi de la rencontre. Du coup, il tiendra compte d’un plus grand pourcentage de mes remarques. Tout le monde y gagne !

Un coup de chapeau en passant à la mémoire de cet éditeur qui a donné sa première chance au bébé-écrivain que j’étais, et qui m’a transmis un savoir-faire et une culture hérités du passé. C’était aussi un poète. Je préfère rester discrète sur son nom, ne m’en veuillez pas ! Je pense à lui encore aujourd’hui.

Voilà, j’en ai fini pour 2016. Je vous souhaite à tous une excellente année nouvelle ! Prenez bien soin de vous.

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Les agents littéraires

Par Nila Kazar

#agentlittéraire #agencelittéraire

Longtemps, trop longtemps j’ai rêvé d’avoir un agent littéraire. Et vous aussi, je suis certaine que vous en rêvez, avouez !

Ah, le personnage d’agent artistique du merveilleux film de Woody Allen « Broadway Danny Rose », comme on l’aime ! Cet être exceptionnellement clairvoyant qui croit en vous avant tout le monde, qui vous soutient dans les affres de la création, lit votre manuscrit dans les trois jours, vous aide à le retravailler ; qui vous dorlote et vous encourage, que vous pouvez appeler au milieu de la nuit quand vous avez une crise d’angoisse et qui accourt illico à votre chevet ; qui vous console de vos échecs et fête avec vous vos victoires, comme on voudrait lui être présenté… Et bien sûr, quand ça commencerait à marcher pour vous, cette perle rare, vous la laisseriez choir sans l’ombre d’un remords pour passer dans les bras d’un agent plus influent !

C’est si difficile de savoir ce que vaut notre manuscrit, de savoir comment le positionner et à qui l’adresser, de savoir négocier un contrat et réclamer de meilleures conditions… Ce n’est pas notre métier, tout simplement ! Comment être objectif quand il s’agit de soi ? Impossible, nous avons absolument besoin d’un intermédiaire.

Eh bien, si vous êtes né.e en France, oubliez. À moins que vous ne soyez déjà un auteur confirmé et gros vendeur, vous n’avez qu’une chance infime d’intéresser un agent littéraire.

Bizarre, dites-vous, l’agent littéraire n’est-il pas justement destiné à soutenir et promouvoir le débutant talentueux ?

Pur fantasme ! Voilà encore un exemple de notre fameuse exception culturelle : alors que nos confrères/sœurs européens, célèbres ou pas, ont tous un agent (y compris dans les pays latins, au cas où serait soulevée cette objection classique), en France seuls les auteurs qui n’en ont pas besoin y ont droit. Ô pays de Descartes et de Pascal, où est la raison là-dedans ?

Distinguons d’abord le domaine de la littérature étrangère, où les agents littéraires sont omniprésents. Spécialisés dans une aire culturelle et/ou linguistique, ils défendent les auteurs étrangers auprès des éditeurs français. Personne ne songerait à se passer de ces têtes chercheuses, de ces indispensables poissons-pilotes.

Mais, à l’exception de quelques individus très reconnus dans le milieu, qui ont produit de grands succès, fait ce qu’on appelle des « coups d’édition », et monnayent leurs services auprès des éditeurs en tant qu’apporteurs de projets (citons Raphaël Sorin, qui a lancé Houellebecq), pourquoi les agents dans le domaine de la litt’ franç’ contemp’ n’arrivent-ils pas à s’imposer chez nous ?

La première raison pourrait paraître purement matérielle : les agents littéraires prélèvent 10 à 15% des droits d’auteur, et du coup ils font monter les à-valoirs. De plus ils veillent au grain, par exemple en s’assurant que le livre soit bien mis en place sur les points de vente, ou que les versions dérivées soient réalisées en temps et en heure.