Par Nila Kazar

Par Nila Kazar

#refusdéditer #lettrederefus #éditeurs

Longtemps j’ai été épargnée par les refus d’éditer. Alors que la plupart des auteurs essuient d’innombrables échecs à leurs débuts, j’ai été très chanceuse.

Heureusement j’ai été rattrapée par la réalité.

Je dis « heureusement » parce que je trouve que c’est mieux ainsi. N’ayant pas eu l’occasion de m’endurcir à mes débuts, j’évoluais dans un monde enviable, sans doute, mais pétri d’illusions. Or en toutes circonstances, il est préférable pour un écrivain de se confronter au monde tel qu’il est. Et mieux vaut s’endurcir quand on est jeune qu’à mi-parcours…

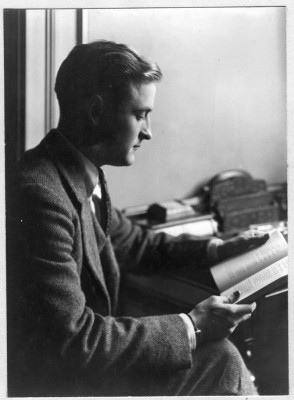

Quand le grand Francis Scott Fitzgerald est tombé amoureux pour la dernière fois de sa vie, il a dit à sa chérie que, vingt ans plus tôt, il avait connu la gloire en tant qu’écrivain.

Quand le grand Francis Scott Fitzgerald est tombé amoureux pour la dernière fois de sa vie, il a dit à sa chérie que, vingt ans plus tôt, il avait connu la gloire en tant qu’écrivain.

Elle ne l’a pas cru.

Il l’a alors emmenée dans une librairie pour lui prouver qu’il ne mentait pas. Le libraire n’avait aucun de ses livres en rayon.

Imaginez la tête de la fiancée. Imaginez surtout l’état d’esprit du pauvre Fitzgerald…

Lui qui avait connu le succès très jeune, il est mort totalement oublié, à 44 ans. Il est mort sans se douter qu’un jour, quelqu’un se souviendrait de lui, adorerait ses nouvelles, et lui rendrait hommage.

Se rappeler cette histoire aide à panser les blessures d’amour-propre, à les relativiser, non ?

Je voudrais aborder ce thème du refus sous l’angle peu exploité de la psychologie.

Que se passe-t-il en nous quand nos écrits sont refusés ? Bien souvent, nous nous sentons niés dans notre moi le plus profond, le plus authentique. « On me rejette. On me dédaigne. Je suis incompris(e). »

En fait, ce sont des sentiments infantiles… Oh, rassurez-vous, je les éprouve toujours ! Mais j’essaye de les neutraliser, de me déconditionner en me répétant ceci : c’est mon travail qui est refusé, pas moi en tant que personne.

S’identifier à ce que l’on crée est naturel, mais en fin de compte, absurde. Il y a d’un côté Nila, la personne. Il y a de l’autre ce qu’elle écrit. Et quand elle sort de chez elle à la rencontre d’un éditeur, elle n’est plus Nila l’artiste, mais Kazar la professionnelle. Ou du moins, elle devrait.

Vous verrez qu’en s’entraînant à faire cette distinction, on souffre moins.

Si l’on sait que les raisons d’un refus sont très souvent triviales et contingentes, qu’elles tiennent à des questions de hasard, d’humeur, d’incompétence, de surmenage, de copinage, de coucherie, de rivalité, de chapelles, d’erreur d’aiguillage, de classement erroné, de changement de personnel ou de ligne éditoriale, de calculs intéressés, de mauvaise digestion, de grosse fatigue, de pure maladresse ; si l’on se rappelle de plus que l’éditeur est – comme vous – une personne libre de ses choix, et que votre livre est en compétition avec beaucoup d’autres, l’amertume s’efface.

(Au fait, il en va de même pour les raisons d’une acceptation, elle sont souvent contingentes, ce qui est plus gênant à admettre, n’est-ce pas ? 😉 )

Les éditeurs commettent tout le temps des erreurs d’appréciation, c’est inhérent à leur profession… et à leur statut d’être humain ! S’il y avait une recette infaillible, cela se saurait. Je ne suis pas convaincue, comme la plupart d’entre eux l’affirment en toute bonne foi, qu’un bon texte finira forcément par trouver sa place. Pierre Jourde ne le croit pas non plus. Il affirme que le corpus publié n’est que la surface émergée de l’iceberg littéraire, et prétend détenir lui-même le record du plus grand nombre de manuscrits refusés en France, pendant vingt-trois ans !

Les éditeurs commettent tout le temps des erreurs d’appréciation, c’est inhérent à leur profession… et à leur statut d’être humain ! S’il y avait une recette infaillible, cela se saurait. Je ne suis pas convaincue, comme la plupart d’entre eux l’affirment en toute bonne foi, qu’un bon texte finira forcément par trouver sa place. Pierre Jourde ne le croit pas non plus. Il affirme que le corpus publié n’est que la surface émergée de l’iceberg littéraire, et prétend détenir lui-même le record du plus grand nombre de manuscrits refusés en France, pendant vingt-trois ans !

Le plus difficile à affronter pour un auteur en mal de reconnaissance – et le cas le plus fréquent –, c’est l’indifférence. Les éditeurs sont nombreux à ne pas réagir du tout à votre stimulus pourtant si aimable. Ils font la sourde oreille et sont aux abonnés absents, même quand on les connaît personnellement depuis longtemps. Cela m’est arrivé plus d’une fois. Vous croyez qu’on vous ignore parce que vous débarquez de nulle part ? Pas du tout. On vous ignore parce que… c’est comme ça dans ce milieu. Il n’y a aucun motif rationnel à cette coutume tribale, pas même le manque de temps. Je la trouve exaspérante, odieuse, j’ai envie de hurler et de grimper aux rideaux du fait de mufleries insensées, de bêtises inexcusables.

Je ne m’y fais pas. Mais mon pragmatisme m’incite à l’intégrer comme une donnée de l’équation. Et moi, je réponds par principe à tous ceux qui me sollicitent.

Face à l’indifférence, un écrivain digne de ce nom doit réagir comme un individu résilient : en se guérissant d’un échec par une nouvelle tentative. J’aime à dire que l’obstination est un trait de caractère indispensable chez tout artiste. Le talent est beaucoup plus répandu qu’on ne croit ; l’obstination est rare, et fait toute la différence. Un écrivain doit absolument se fabriquer une carapace et repartir à l’assaut, puisque par définition, il propose quelque chose que personne ne lui a demandé.

Que symbolise l’éditeur dans ce duel ? Papa, Maman, le bon Dieu ? Un peu tout ça, mais surtout, l’instance supérieure censée légitimer notre talent et nous adouber en tant qu’écrivain. J’ai grandi dans cette conception et me suis pliée longtemps à ce système, accumulant les livres morts-nés entre deux parutions. J’ai été docile et conformiste, malgré mes échecs. Qui suis-je pour m’auto-légitimer ? me disais-je. Seule une instance supérieure est en situation de le faire.

Et c’est là qu’on rejoint la question de l’auto-édition, ce pas que je suis en train de sauter en devenant un auteur hybride (gasoil et sans plomb, numérique et papier). J’ai décidé de m’affranchir de ces limitations. Il est vrai que je n’ai plus à faire mes preuves, et que des signes de reconnaissance m’ont à peu près convaincue de ma légitimité en tant qu’auteur.

La raison de cette évolution personnelle ? L’occasion fournie par les nouvelles technologies, bien sûr. Mais aussi, la prise de conscience de mon intolérance croissante à la dépendance du désir d’autrui. Rester figée dans la position passive de la quémandeuse, dans l’espoir infantilisant d’être repérée, élue par autrui, m’est devenu insupportable. Je me suis réveillée un beau matin en me disant : c’est fini, plus jamais ça.

Rien de nouveau sous le soleil. Par exemple, Anaïs Nin a opté à un moment donné pour l’impression à domicile de ses œuvres : « À New York, les romans et les nouvelles qu’elle tente de publier sont refusés par les éditeurs. En janvier 1942, elle installe une petite presse dans un grenier et imprime elle-même ses livres. Elle n’est lue que par des cercles d’intellectuels et d’universitaires. » (Source : Alexandra Galakof, Le Buzz littéraire).

Comme elle, je suis condamnée à évoluer.

Disons que désormais, je pense que c’est la postérité qui fera le tri, plutôt que Machin. Et je m’en fiche un peu, pour tout vous dire. J’ai envie de conquérir un nouveau lectorat ici et maintenant, même clairsemé, en recourant à ces technologies numériques qui sont en train de bouleverser les habitudes, la chaîne de valeur, les hiérarchies.

Je voudrais à présent vous emmener avec moi de l’autre côté de la barrière. Oui, j’avoue : je suis un agent double, j’ai été éditrice ! (Non, pitié, pas les tomates !)

Oh, pas longtemps, pour diverses raisons dont l’une mérite d’être soulignée ici : j’avais trop d’empathie pour les auteurs dont j’étais obligée – oui, obligée – de refuser les propositions de manuscrits. Je m’identifiais à eux et ce dédoublement rendait mon activité difficile à mener sereinement. J’essayais de prendre des gants, j’argumentais longuement, je prenais garde à leur dire quelque chose de positif, de consolant, d’encourageant… Mais mon refus pouvait malgré tout susciter dépression, angoisse et dépit, je ne le savais que trop. Et cela me pesait.

La violence n’est pas toujours symbolique, elle peut devenir réelle. Certains éditeurs ne se contentent pas d’envoyer une lettre-type à la signature illisible, mais commettent un assassinat gratuit. Il peut s’agir de gens qui sont eux-mêmes auteurs… Intéressant, non ? Tuer son alter ego, son reflet, ça rassure, ça conforte dans sa position dominante.

Je me souviens d’un copain qui avait reçu une telle lettre de Yves Berger, grand manitou des éditions Grasset, qui se permettait de lui cracher dessus et de le piétiner.

Mon copain pourtant très inexpérimenté lui a répondu avec une dignité tranquille que, s’il était dans son rôle en ce qui concernait le refus d’éditer, il n’avait aucun droit de le traiter comme un paillasson.

Et devinez quoi ? Y. B. s’est excusé dans une autre lettre, précisant qu’il acceptait par avance de lire son prochain manuscrit.

Chapeau, les mecs. La classe !

Mais il faut tout de suite ajouter que la violence est symétrique : les éditeurs se font incendier par les auteurs refusés. Moi qui faisais si attention à ménager leur ego, je m’en prenais plein la gueule par retour de mail, vous n’avez pas idée…

Eh oui, tous les écrivains ne sont pas des anges ! Harcèlement, injures, dénigrement public ne les rebutent pas.

C’est dommage. Il devraient rester dignes, comme mon copain.

M’enfin, après tout, dans la légende du métier, d’immenses auteurs un poil caractériels ont chapardé des machines à écrire dans les bureaux de leur maison d’édition sous prétexte que leurs droits n’étaient pas versés. Il y a même eu au moins un cas de suicide sous les yeux d’un éditeur récalcitrant, sans compter les chantages. Si si, c’est arrivé, croix de bois croix de fer ! Je vous recommande à ce propos le roman de Jean-Marie Laclavetine Première ligne, un polar nourri de faits réels (1999).

M’enfin, après tout, dans la légende du métier, d’immenses auteurs un poil caractériels ont chapardé des machines à écrire dans les bureaux de leur maison d’édition sous prétexte que leurs droits n’étaient pas versés. Il y a même eu au moins un cas de suicide sous les yeux d’un éditeur récalcitrant, sans compter les chantages. Si si, c’est arrivé, croix de bois croix de fer ! Je vous recommande à ce propos le roman de Jean-Marie Laclavetine Première ligne, un polar nourri de faits réels (1999).

Alors, quand les éditeurs se protègent par l’anonymat ou le silence, on peut les comprendre. Ils font un métier à risque…

Je ne peux conclure ce billet sans évoquer la plus belle lettre de refus de ma vie. Elle m’est parvenue un an après mon envoi, alors que je ne l’attendais plus. Elle était manuscrite, signée par Paul Otchakovsky-Laurens, le fondateur des éditions POL. Ce grand monsieur lit lui-même ce qui en vaut la peine, d’où le délai inhabituel (en général cela prend de 3 à 6 mois). En la parcourant, un sentiment étrange s’est emparé de moi : il a raison. Ses critiques sont justifiées. Il m’a comprise. Non, en fait il a compris mieux que moi ce que j’aurais dû faire, et il prend la peine de me l’expliquer. Finalement, c’est un soulagement que ce roman n’ait pas trouvé preneur sous sa forme actuelle. Ç’aurait été une erreur de le publier ainsi. Merci de l’avoir refusé…

Je l’aurais presque encadrée, cette lettre-là ! Mais il est vrai qu’elle est exceptionnelle.

En résumé, des deux côtés, respect et courtoisie s’imposent. Éconduire sans humilier. Exiger une réponse sans insulter. Faire des remarques constructives, comme le préconise par exemple Hannah MacDonald dans cet article. Préserver en toutes circonstances sa dignité, un bien que nul ne peut vous arracher.

Vous êtes un écrivain, que diantre ! Un descendant d’Homère, par l’escalier de service peut-être, mais vous n’êtes pas n’importe qui. Vous pratiquez l’un des arts les plus nobles, les plus anciens qui soient, un art qui s’enracine dans la nuit des temps : raconter des histoires à vos congénères, qui ne demandent que ça. Faites en sorte que cela se traduise jusque dans votre attitude.

Le plus de Bazar Kazar

Un mot encore sur la lettre de refus banalisée : elle est destinée à faire gagner du temps à Machin, pas à vous dévaloriser personnellement. Je reproduis ici la dernière que j’ai reçue :

« Madame,

Nous avons pris connaissance de votre projet d’ouvrage intitulé La Vengeance du rollmops et l’avons examiné avec intérêt.

Malheureusement, il ne correspond pas à ce que nous recherchons dans le cadre de notre ligne éditoriale et, pour cette raison, nous ne pouvons y donner suite.

Nous vous remercions toutefois de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder et vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Comité de Lecture

P.S. : Les éditions Dugenou ne sont malheureusement pas en mesure de vous remettre votre manuscrit. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. »

Je trouve cette dernière phrase très amusante…

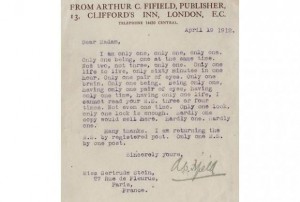

Second plus (décidément, je vous gâte !) : ma traduction d’une lettre de refus (rejection letter) affreusement sarcastique d’un éditeur anglais à Gertrude Stein. Il y parodie le style de cet auteur avant-gardiste avec une verve irrésistible. La relire s’avère un remède radical pour soigner vos déceptions !

« Chère Madame,

« Chère Madame,

Je suis seulement un, un seul, un seul. Un seul être, un à la fois. Pas deux, pas trois, un seul. Une seule vie à vivre, seulement soixante minutes par heure. Une seule paire d’yeux. Un seul cerveau. Un seul être. Étant un seul, ayant une seule paire d’yeux, ayant un seul temps, ayant une seule vie, je ne peux lire votre manuscrit trois ou quatre fois. Pas même une fois. Un seul coup d’œil, un seul coup d’œil suffit. On n’en vendrait ici pas plus d’un exemplaire. À peine un. À peine un.

Merci beaucoup. Je vous retourne le manuscrit par lettre recommandée. Un seul manuscrit dans une seule lettre.

Cordialement,

Arthur C. Fifield. » (Londres, 1912)

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Bonjour, très touchée par votre analyse et vos commentaires riches et hautement significatifs. Je ne peux que vous inviter à découvrir le livre que je viens de publier avec Marie-Laure Cahier « Publier son livre à l’ère numérique ». Ce livre fait un état des lieux du champ des possibles et ma co-auteure et moi même avons plus de 15 années chacune dans le domaine de l’édition. Ceci à toutes fins utiles.

Merci beaucoup de votre réaction!

Je me suis procuré votre livre depuis un certain temps, et je l’ai commencé. C’est exactement le livre que j’attendais… Débordée de boulot, ma lecture avance trop lentement. Mais je compte venir demain à votre débat!

Bonjour Nila,

J’apprécie énormément cet article, qui rejoint tout à fait ce que j’ai pu écrire sur le sujet. Effectivement, tout repose sur la prémisse : « Un bon texte finira forcément par trouver sa place. » Si elle est fausse, les éditeurs ne peuvent plus se faire passer pour les arbitres ultimes de la qualité littéraire. La vérité, c’est que personne ne sait quel roman va se vendre, encore moins quel roman a une vraie valeur littéraire. Être adoubé par un éditeur, c’est recevoir une médaille en chocolat qui trompe de moins en moins les candidats à la publication.

Une fois ce constat dressé, il serait facile à l’auteur débutant de disqualifier d’avance tout jugement sur ses écrits. En réalité, si les éditeurs ont largement trahi la confiance que le public et les auteurs plaçaient en eux, ils exerçaient autrefois une fonction indispensable, qui fait cruellement défaut dans le monde littéraire actuel. De l’aveu de tous les auteurs qui ont eu affaire à lui, Paul Otchakovsky-Laurens représente l’un des derniers accoucheurs de talents qui subsiste en France. Il nous rappelle que les éditeurs n’ont pas toujours été des vendeurs de produits éditoriaux, conseillés par leurs contrôleurs de gestion et leur service marketing.

Nous sommes donc réduits, nous, auteurs indépendants, à rechercher auprès de spécialistes de l’accompagnement éditorial le même genre de retours sur nos productions et de conseils pour les améliorer.

Entièrement de votre avis, comme souvent cher Guy ! Ayant débuté très jeune, avec des éditeurs en fin de carrière, j’ai connu d’autres pratiques. Sans tomber dans le « c’était mieux avant » geignard, il faut reconnaître que le savoir-faire et le temps consacré aux choses importantes ont fondu dans l’édition tradi.

Il nous reste à aller voir ailleurs si nous y sommes…

Très bel article, qui devrait soigner bien des maux chez les auteurs – y compris des maux de mots.

J’ai moi-même été victime de cette « ignorance systématique » des éditeurs, « habitude tribale » de la profession, à un moment où mon épouse était enceinte et où il me fallait VRAIMENT une réponse.

Je pense avoir fait preuve de résilience en me faisant éditer par un petit éditeur quelques années plus tard. Mais j’avais déjà conscience à l’époque que c’était pour mieux connaître la profession de l’intérieur, et mettre le doigt sur ses défauts.

Alors qu’à mes débuts, l’autoédition était un choix par défaut, à partir de 2010, ce choix est devenu complètement assumé, ce qui m’a rendu beaucoup plus fort.

Avec le recul, je peux dire que la culture de l’édition est une culture proche de l’asservissement – ce qui n’empêche qu’il y ait des braves gens des deux côtés, comme des mauvais des deux côtés, éditeurs et auteurs.

Un terme est d’ailleurs à retenir, la soumission des manuscrits, qui se transforme bien trop souvent en soumission de l’auteur: on vous casse psychologiquement, pour que vous soyez plus malléable.

Un témoignage émouvant, cher Alan…

J’aimerais réagir à votre terme « culture de l’asservissement », car il m’a donné à réfléchir. Il y a dans ce milieu des rapports de forces, c’est un fait. On ne part pas tous égaux dans cette compétition, un autre fait évident (et l’idée même de « compétition » entre en contradiction avec celle de « création »). Je ne vois pas d’intentionnalité dans les comportements visés, juste de très mauvaises habitudes, une culture fossilisée du paternalisme des éditeurs envers les auteurs, qui en effet sont soumis à leur bon ou mauvais vouloir.

C’est à mon avis ce paternalisme qui empêche les agents littéraires de s’imposer en France comme intermédiaires entre les auteurs et les éditeurs, alors qu’ils sont présents partout dans le monde, y compris dans les pays latins – au cas où serait soulevée cette objection classique (j’ai des amis écrivains en Italie et en Espagne, bien entendu ils ont chacun un agent). Les éditeurs français désirent garder une relation directe avec leurs auteurs pour les empêcher de se professionnaliser, de s’autonomiser, bref, de sortir de la sujétion.

Je ne crois pas que ce soit pour nous « casser », cher Alan, en tout cas pas délibérément, même si la tentation de l’abus de pouvoir est un travers banal; c’est, comme vous le dites, une « culture » néfaste, une de ces spécificités françaises dont on aimerait bien s’affranchir. J’ai été stupéfaite d’entendre des écrivains reconnus me confier qu’ils n’avaient jamais osé demander leurs relevés de ventes en vingt ans… Quel manque d’estime de soi, dans un monde où l’argent est la seule valeur reconnue! C’est pourquoi il faut absolument développer nos compétences, lire nos contrats et exiger nos comptes, si minables soient-ils.

« J’ai été stupéfaite d’entendre des écrivains reconnus me confier qu’ils n’avaient jamais osé demander leurs relevés de ventes en vingt ans… »

C’est aussi, peut-être, l’indice que beaucoup d’auteurs ne considèrent pas leur profession comme une profession à part entière. Le prestige d’être édité passe avant tout.

Je lis certains blogs d’auteurs anglo-saxons. Dans les commentaires figurent de nombreux témoignages d’auteur. Là-bas, la parole est devenue, par la force des choses, plus libre qu’ici en France.

Eh bien, je peux vous dire que l’expression « syndrome de Stockholm » est devenue tellement courante à propos de la relation auteurs-éditeurs qu’on peut quasiment parler de poncif.

Le syndrome de Stockholm, pour ceux qui ne connaissent pas, est ce phénomène qui fait éprouver aux otages, au bout d’une période prolongée, une forme d’empathie avec leurs geôliers les empêchant de voir la réalité telle qu’elle est réellement, par instinct de survie.

Autre terme qui revient souvent, « abus », ou même l’expression « rapports abusifs ».

Des auteurs évoquent aussi leur parcours en maison d’édition comme des périodes de servitude volontaire, se référant aux indentured servants, ces migrants qui payaient leur passage dans le Nouveau Monde en offrant leurs services pour un certain nombre d’années.

Je crois qu’il faut écouter ces auteurs américains, car eux sont beaucoup mieux structurés en tant que profession qu’en France (phénomène des auteurs de milieu de liste aux Etats-Unis).

Eux ont des agents, et cela ne change souvent rien à l’affaire, car les agents sont le plus souvent des complices des maisons d’édition, étant rémunérés par ces maisons au premier chef (les 15% qu’ils prennent aux auteurs ne donnent à ces derniers que l’illusion que ce sont eux qui les rémunèrent).

Des auteurs US comme Kris Rusch conseillent d’ailleurs de solliciter l’appui d’un juriste spécialisé dans le droit d’auteur plutôt que d’un agent au moment de la signature d’un contrat.

A la décharge des valeureux éditeurs, dont vous avez fait partie, Nila, parfois ce sont les éditeurs eux-mêmes qui se mettent en état de servitude volontaire vis-à-vis des auteurs.

Ni l’un ni l’autre n’est très sain comme rapport à l’autre, bien sûr. L’équilibre dominé/dominant semble bien ce qu’il y a de plus difficile à obtenir.

Et vous avez tout à fait raison concernant les contrats.

Ce que je dis ici, et sur mon blog, peut sembler parfois excessif. Mais je ne suis qu’un messager. « Ne tuez pas le messager », dit le proverbe.

Merci Alan, vous alimentez le dėbat et m’apprenez plein de choses! Je suis avant tout une midlister et j’ai besoin du regard décentré des auteurs US.

Une précision qui va dans le sens de vos propos: les auteurs auxquels je fais allusion, qui n’osent pas demander leurs comptes, ajoutent qu’ils ont peur d’être punis s’ils le font, privés de publication. C’est vous dire que le chemin sera long pour sortir de l’emprise…

Eh oui, c’est consternant, Nila. Et les éditeurs ont beau jeu, derrière, de dire qu’ils n’ont pas collé un revolver sur la tempe des auteurs pour les faire signer…

Puisque vous vous intéressez à l’édition aux Etats-Unis et aux agents, je fais un peu d’autopromo en vous conseillant un article de mon blog de 2012, Agents littéraires: un mythe s’effondre. Je pense qu’il est toujours d’actualité.

http://www.alanspade.blogspot.fr/2014/11/archive-13-mai-2012-agents-litteraires.html

Encore un excellent article, très bien documenté. Merci pour l’éclairage! Nila K.

Pour l’anecdote : j’ai soumis à plusieurs agents, triés en fonction de leurs spécificités, mon nouveau roman. De l’accusé de réception au délai réclamé pour prendre connaissance du manuscrit, en passant par l’absence de réponse passé le terme annoncé, je n’ai pas remarqué de grande différence avec la plupart des maisons d’édition. Peut-être est-ce dû à la rareté de la profession, qui peut ainsi se consacrer aux potentiels les plus rentables – nul besoin d’investir pour chercher la perle rare.

En effet, j’ai eu la même expérience avec quelques agents, mais 1. ils sont français, et ont donc les mêmes habitudes que les éditeurs français; 2. ils sont très peu nombreux en France, donc peuvent se permettre de sélectionner ce qui va marcher à coup sûr (cela m’a été confirmé par l’un d’eux).

Personnellement, une fois que j’ai inventé une histoire, essayé de promener le lecteur, de lui faire imaginer des gens, des lieux, des odeurs, de lui faire vivre des péripéties heureuses ou un peu glauques, bref, quand j’ai décidé d’expédier le tout et que j’en arrive à La Lettre qui doit accompagner l’opus, j’ai… un trou!

La page blanche, oui, la seule, mais elle est là! Terrible!

Comment garder sa dignité, ne pas se déculotter dans un courrier verbeux alors qu’on sait qu’on a toutes les chances d’essuyer un refus?

Quant au refus, si le comité de lecture a la courtoisie de donner quelques raisons, qu’il en soit remercié, une critique est toujours bonne à prendre et moins faux-cul que le prétexte de la légendaire ligne éditoriale!

Merci de ce témoignage! Oui, elle est sacrément difficile à rédiger, cette lettre d’accompagnement. Il est recommandé de la faire la plus simple possible. Mais on n’est jamais sûr d’y avoir mis tout ce qu’il fallait…

Bonjour,

Merci pour votre riche analyse qui suscite le débat. Les refus, c’est déjà bien d’en avoir, c’est souvent une minorité qui répond aux envois. Les réponses argumentées sont le graal!

Bonne continuation.

Oui, Julie, comme vous dites, c’est le graal!

Je viens de recevoir un avis d’éditeur des plus assassins. Peu importe qu’il n’ait pas lu le manuscrit jusqu’à la fin (l’intérêt des fausses pistes me semble être dans le dénouement), ou que ce manuscrit ait raté de peu la rentrée dans une autre maison (deux romans la même année, ça ne m’aurait pas déplu). Mais comment se permet-on d’asséner à un auteur que son travail est nul ? On peut le penser, on peut le dire autour de soi. Mais à l’auteur ? J’ai déjà essuyé des refus dédaigneux, et j’ai l’âge de ma carapace : j’en renouvelle la morale que les cons sont partout. Plus jeune, m’en serais-je relevé ? Et dans quel état…

Le terme « assassin » est particulièrement juste dans ce cas de figure! La violence symbolique est à l’œuvre aussi dans ce milieu, où les « cons » renforcent à leurs propres yeux leur pouvoir dérisoire aux dépens des auteurs (qu’ils sont peut-être par ailleurs). Heureusement qu’on finit par se fabriquer une carapace avec le temps… mais ça blesse toujours, évidemment.

Bonjour,

Je viens de découvrir votre article grâce à un lien sur facebook. J’aime beaucoup votre analyse sur ce qu’un auteur peut ressentir lorsqu’il reçoit une lettre négative d’une maison d’éditions. J’avais envoyé mon premier livre à une dizaine d’éditeurs. Certaines lettres de refus m’ont donné l’envie d’aller plus loin, c’est à dire oser demander à ces maisons d’éditions pourquoi ce refus et quelles seraient les modifications à apporter à mon texte. J’ai eu des réponses qui m’ont fait réfléchir et aller vers le meilleur de moi; j’ai eu d’autres réponses où l’on a essayé de me faire comprendre que pour écrire « ça » j’avais du emprunter des idées à des artistes/chanteurs. A noter que ce premier livre n’a rien à voir avec la musique. Je reste perplexe. D’autres réponses m’ont fait profondément mal. Et là aussi, je reste perplexe. Si mes questions les dérangeaient, il suffisait de ne pas y répondre au lieu de déverser tant de « haine ». Et il faut vraiment que l’auteur réussisse à préserver son estime de soi. C’est primordial pour continuer à écrire ainsi que la persévérance et croire en soi.

Bonjour Claire, je trouve déjà étonnant et réconfortant que vous ayez obtenu des réponses argumentées, en soi c’est un succès! Rien en effet n’oblige un éditeur à s’expliquer sur un refus. Vous lui proposez quelque chose qu’il/elle ne vous a pas demandé, il ne faut jamais l’oublier…

Oui, ne pas répondre du tout à un auteur qui demande un avis serait plus élégant que de se défouler sur lui/elle. D’un autre côté, si vous surmontez cette épreuve et continuez à écrire et à y croire, vous serez plus forte la prochaine fois. Tout artiste doit être résilient. Ce qui ne veut pas dire devenir insensible – sinon, plus de création!

Pas facile d’affronter cette contradiction. En tout cas, merci pour votre commentaire, et bon courage!

Bonjour, bel article et formidable ressenti partagé, avec un bémol toutefois, concernant les éditions P.O.L.

Mon expérience est la suivante:

Retour d’un premier manuscrit, lettre type, et pas la moindre trace de lecture.

Retour du second, même lettre type, et toujours pas une seule empreinte sur le papier. Un texte lu se voit tout de suite… il y a des indices qui ne trompent pas.

Entre avril et juin de cette année, P.O.L a donc reçu mes deux manuscrits de 360 et 211 pages, et je ne vois pas comment il aurait pu les lire.

Il y a tromperie envers les auteurs quand P.O.L trompette partout qu’il lit les manuscrits, tous les manuscrits.

Même en diagonale, cet éditeur (racheté à 88% par Gallimard) ne lit que ce qu’on lui recommande de lire.

Navrant.

L’attitude bobo-isante de certains éditeurs parisiens finira par tuer le livre à défaut de le promouvoir. L’appât du gain, sans doute? Le défaut de curiosité et d’ouverture d’esprit, sûrement.

Désolée pour votre expérience avec P.O.L. Vous savez, les gens vieillissent, les maisons sont rachetées… Mais je crois que P.O.L reste quand même l’un des rares lieux où se pratique encore l’édition à l’ancienne!

Bonjour.

Pour avoir été édité il y a maintenant quelques années, et ne plus l’être maintenant que par mes soins, ce billet résonne douloureusement – et aussi un peu, en certains passages, salutairement.

Je trouve qu’il est un peu artificiel de distinguer le «moi en tant que personne» du «mon travail», car sans même parler d’une «œuvre», mais simplement d’un «produit», qui résulte d’un travail (le mien), il y a bien – et je dirais même nécessairement – un lien entre les deux (donc quelque chose qui relie, qui attache), il ne s’agit pas «d’un» travail, mais de «mon» travail. Pourquoi alors la blessure narcissique que provoque le rejet d’un manuscrit, ou pire, l’indifférence à son égard, serait-elle un sentiment «infantile»? (Dans lequel j’entends aussi le sens de «puéril»). Toute production humaine est une projection de l’individu qui l’a conçue et exécutée, une extension de lui-même, de ses capacités, de son être particulier, et parfois intime.

Si on ne dit pas, en général, à un enfant que son dessin est moche, c’est vraiment et uniquement parce que sa réaction serait «infantile»?

Merci beaucoup pour ces réflexions.

Je l’avoue, je n’ai jamais tout à fait réussi à me libérer du lien entre mon livre et mon être profond, pour toutes les raisons très justes que vous signalez: notre œuvre, c’est aussi – surtout – nous-même. Je suggère simplement cet exercice d’endurcissement stoïque qui ne m’a pas trop mal réussi, mais qui peut sembler artificiel à d’autres.

Quant au terme « infantile », je l’utilise ici dans son sens psychologique (un stade immature de développement psychique), pas comme synonyme de « puéril ». Nous avons tous des plages de notre moi qui demeurent plus immatures que d’autres. Dans ce cas, je me réfère à l’idée que les éditeurs assument dans notre inconscient l’image parentale. J’ai mis des années à distinguer ce fait, qui ne vaut peut-être que pour moi, pas pour tous…

Chère Nila, merci pour ce complément.

J’adhère totalement à l’idée d’endurcissement stoïque, non pas parce que le contraire serait immature, mais bien parce qu’il s’agit de renoncer – ou résister – à être affecté par les événements qui ne dépendent pas de nous et sur lesquels nous n’avons aucune influence. Même s’il s’agit parfois plutôt d’être comme le jeune spartiate et son renardeau, ainsi que je l’ai écrit dans une de mes formes courtes: «…enfin, il fit de l’impassibilité un art de vivre et resta maître dans la manière d’éprouver des sensations d’autant plus intenses que rien n’en transparaissait.» (“Se blinder”, «Le prix à payer», 2014.)

Merci pour ces échanges stimulants.

Qu’est ce que j’aime tes billets ! Ils me font toujours beaucoup de bien ou m’instruisent, ou les deux !

J’ai lu les trois premières nouvelles de « Le manuscrit et la mort », je suis sous le charme de ta plume.

Parfois, je laisse fondre la glace aux éclats de vanille dans la bouche, pour m’imprégner de toutes les saveurs et tenter de percevoir les rayons du soleil qui l’ont bonifiée.

Je finirai ce recueil à n’en pas douter, mais du bout des yeux.

Merci Wendall! Tu es un ami précieux, et tes sorties sur la Toile sont empreintes d’une grande sensibilité. Oser montrer ses failles, c’est la preuve d’un grand courage…

Mon attitude face au refus, ou parfois face au silence des éditeurs qui ne prennent plus la peine d’envoyer des lettres de refus, c’est (la vanité) de penser qu’ils n’ont pas lu le manuscrit. C’est d’ailleurs ce que me chuchote mon orgueil lorsque nul ne veut du second tome de mes « Rillettes de Proust » qui a pourtant dépassé les 20 000 exemplaires, plus une invitation à la grande librairie, France 2, TF1, couverture du Figaro, 4 pleines pages dans Lire (si, si) et 2 heures sur France Culture, France info etc. Quand de surcroît ce nouveau manuscrit est déjà préempté par Points Seuil pour la future sortie en poche (soit une enveloppe assurée pour le futur éditeur) on se dit que ce que livre ne devrait pas être difficile à placer. Comme il m’est refusé un peu partout depuis plus d’un an, je me dis que les éditeurs (ou les stagiaires de service) n’ont tout simplement pas lu la lettre ni le manuscrit… ou bien le péché d’orgueil me guette.

Que dire… là, ça ne rentre plus dans aucune catégorie mentale, c’est de la démence pure, de l’incohérence ou de l’incompétence à un degré jamais atteint! Votre cas est tout à fait hors normes!