Par Nila Kazar

#promotion #autopromotion

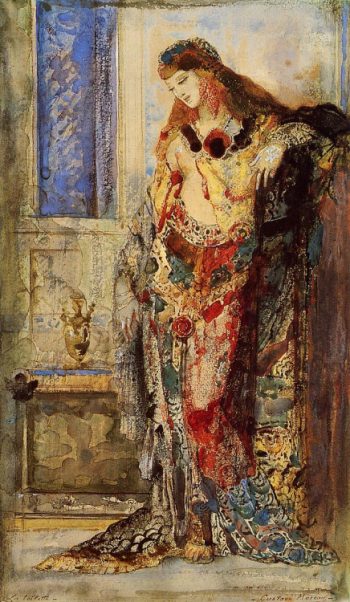

Vous avez détesté les Lettres Persanes de Montesquieu ? Vous allez adorer les Lettres Kazares 😉 ! Elles commencent là où finit leur modèle. Après un long séjour en Occident, le héros, Usbek, est rappelé d’urgence en Perse à la suite de la révolte des femmes de son sérail et du suicide de sa favorite, Roxane. Mon héroïne, une esclave kazare, est alors affranchie par son maître et prend à son tour le chemin de l’Occident. Elle aime écrire et se passionne pour la littérature. Comme Usbek, elle va explorer « avec l’œil du Persan » – c’est-à-dire un regard faussement naïf, qui permet de critiquer sans blesser – les pratiques émergentes de l’édition : nouvelles technologies, dématérialisation des supports, rôle des réseaux sociaux. Ses conceptions traditionnelles en seront bouleversées. J’ai retrouvé ses lettres à Usbek, les voici.

Mon cher Usbek,

Ô toi, Seigneur admirable qui m’as délivrée du Sérail d’Ispahan où je mourais d’ennui avec mes compagnes, subissant le joug inflexible de tes eunuques ; toi qui, après la perte de l’Incomparable Roxane, le cœur plein d’affliction, as compris que la mansuétude valait mieux que la coercition, sache que me voici arrivée en cette contrée du Couchant que l’on appelle aussi Occident.

Moi, l’humble esclave venue de Kazarie, tu m’as affranchie et donné un serviteur, le fidèle Rustan, pour qu’il me protège dans les pérégrinations que j’ai entreprises sur l’autre versant des Mondes. Je veux avant toute chose te dire ma gratitude, ô Usbek. Je t’appartiens plus que jamais, puisqu’en me rendant ma liberté, tu m’as permis de te choisir librement pour amant.

Tu le sais, je suis venue en ce pays avec le désir de connaître tout ce qui tourne autour des livres imprimés et de leurs avatars que l’on nomme « ibuks ». Tantôt éblouie, tantôt affligée, je me trouve parfois si étrangère à ce Nouveau Monde que les mots se dérobent. Aussi, pardonne si j’aborde les sujets sans ordre établi, et passe pour plus sotte encore que lorsque j’étais enfant et vivais sur les rivages de la Mer que vous, Persans, appelez Mazandaran.

En vertu de tes conseils, j’avance masquée en terre chrétienne, mais non voilée, puisque cela me désignerait à l’attention de tous, contrariant la discrétion et la modestie dans lesquelles ma mère m’a élevée. Sous un nom d’emprunt, en habits nobles, je marche de surprise en étonnement, moi qui dans le Sérail n’avais qu’à me conformer à la routine commune, sans chercher à me distinguer aux yeux des savants et des lettrés.

Au Palais, point n’était besoin de faire sonner les cymbales pour accompagner les premiers pas d’un livre. Nous écrivions dans nos chambres et nous nous lisions entre nous. Une saine émulation nous incitait à inventer les contes les plus merveilleux, et cela suffisait à notre bonheur. Les copistes faisaient copie de nos meilleures histoires afin qu’elles passent de main en main. Ainsi la réputation de quelques-unes de tes femmes pouvait outrepasser les murs du Sérail, et même, parfois, l’écho de leur nom se répandre jusqu’à ta descendance.

Mais dans la société que je fréquente à présent – celle même que tu as décrite dans tes Lettres illustres –, si une dame ou un gentilhomme néglige de disperser aux quatre vents des éloges sur son propre ouvrage au moment où il sort des presses, personne ne s’en soucie et il sombre immédiatement dans les ténèbres de l’oubli, comme s’il n’avait jamais été écrit. N’est-ce pas abominable ?

Ici les hérauts et les gardes champêtres sont remplacés par d’invisibles messagers ailés qui ont pour nom « rézo-zoziaux », ou quelque chose d’approchant. Mon oreille est encore trop peu faite à la langue des Francs pour transcrire fidèlement des termes si étonnants. Rézo me rappelle le prénom Réza et cette ressemblance m’aide à retenir le reste, qui évoque le chant du rossignol dans les jardins suspendus d’Ispahan.

Grâce à ces messagers, l’auteur d’un livre annonce partout sa parution et s’efforce d’attirer le plus d’acheteurs possible. N’est-ce pas là un usage des plus ébahissants ? Mais l’on prétend que les publicistes et les gazetiers littéraires, dont c’était jadis la tâche de vanter les bons ouvrages, ont quasiment disparu de la terre, comme cette espèce d’oiseau appelée dodo qui vient de s’éteindre, à ce que rapportent les voyageurs. Et que les éditeurs, dont c’est pourtant le métier de vendre les livres, ne font plus d’efforts en ce sens, mis à part pour quelques rares élus. Ils lancent les nouveautés au hasard dans le marigot des librairies, les laissant se battre entre elles pour ne conserver que celles qui ne se seront point noyées. Quelle cruauté pour les infortunées !

possible. N’est-ce pas là un usage des plus ébahissants ? Mais l’on prétend que les publicistes et les gazetiers littéraires, dont c’était jadis la tâche de vanter les bons ouvrages, ont quasiment disparu de la terre, comme cette espèce d’oiseau appelée dodo qui vient de s’éteindre, à ce que rapportent les voyageurs. Et que les éditeurs, dont c’est pourtant le métier de vendre les livres, ne font plus d’efforts en ce sens, mis à part pour quelques rares élus. Ils lancent les nouveautés au hasard dans le marigot des librairies, les laissant se battre entre elles pour ne conserver que celles qui ne se seront point noyées. Quelle cruauté pour les infortunées !

Les écrivains n’ont par conséquent d’autre choix que de se lier personnellement à leurs lecteurs. Ce faisant, hélas, ils ressemblent à ces bateleurs de foire que j’ai vus devant la Grande Mosquée sur la place du Beau-Bourg, qui crachent le feu et marchent sur du verre pour attirer le chaland. « Approchez et regardez, gentes dames et beaux messieurs : ici mieux qu’en face ! Il est frais mon ibuk, il sent bon ! » N’est-ce pas étrange de faire soi-même l’éloge du fruit de veilles arides et d’efforts désintéressés ? Nombre d’auteurs raffinés répugnent à l’exercice, se plaignant d’être de piètres commerçants. Ils protestent que le Bazar n’est pas un lieu qu’ils désirent fréquenter, lui préférant de loin leur tour d’ivoire. Et je dois t’avouer, mon Bien-Aimé, que je les comprends. S’il me fallait vendre à la criée les poèmes que ta Grandeur m’a inspirés, je crois bien que je périrais de honte.

J’ai encore observé que, sur les rézo-zoziaux, les auteurs prient des inconnus de déclarer leur flamme à une page marquée de leur effigie. Comment peut-on mendier ainsi l’amour ? Cela ressemble à de l’idolâtrie et va à l’encontre de la pudeur. Comme je n’aime que toi, Usbek, je me garde bien de répondre aux invites de cette sorte et d’en lancer moi-même. D’ailleurs à quoi cela sert-il en vérité ? On m’a expliqué qu’une profusion d’amants désincarnés accroissait la réputation d’un écrivain, quand bien même aucun ou presque n’aurait lu ses livres. Cela dépasse l’entendement. Comment peut-on s’éprendre d’un auteur qu’on n’a pas lu ? Et ils sont si nombreux que plusieurs réincarnations n’y suffiraient pas.

Je sais que ma disparition est le sujet de toutes les conversations d’Ispahan. On ne peut comprendre que tu m’aies laissée la quitter pour aller dans des climats inconnus aux Persans. Mais ma mère est morte et plus rien ne me retient dans la Cité des Roses, sauf tes grâces et ta faveur, ô mon Seigneur. Je tâcherai de t’écrire souvent. Adieu. Aime-moi toujours.

Ta fidèle Kazare

À Paris, en l’an 2020

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Succulent, comme toujours… 😀

Oui, c’est même carrément « enchanteur »!

J’en reste baba … mais cool !

Bravo !

Oh ! Comme j’aimerais être ce seigneur, afin que ces Lettres Kazares ne soient adressées qu’à moi seul ! 🙂

C’est une idée: faire évoluer ce pastiche vers une sorte de « Cinquante nuances de Perse » …

Chère Nila,

A quelle époque étais-tu en Perse la dernière fois? J’y ai moi-même passé six ans à l’époque de notre dernier grand Chah. Peut-être nous sommes nous croisés sur la Meidan è Chah à Ispahan, dans les jardins de Kachan, près du tombeau de Saadi à Chiraz, dans les rues du bazar de Téhéran ou sur la place de Tadjrish sur les hauteurs du quartier qui porte le nom de Chemiran, une reine du temps de Babylone que les Ferenghi (les Francs) connaissent sous le nom de Semiramis.

Quelle bonne idée tu as eue d’avoir remis à la mode la littérature épistolaire! Hélas, ce genre, jadis fort prisé, est peu apprécié de nos jours (hormis sur ton blog) car souvent les zéditeurs enfermés dans leur hexagone (en Perse nous préférons depuis des millénaires l’octogone, un symbole sacré hérité de notre ancienne religion) préfèrent les parchemins formatés selon leurs règles. J’en sais quelque chose après leur avoir vainement proposé un roman basé sur un échange de correspondance entre un homme en prison surnommé Le Puma et sa belle dans un lointain pays qui porte le nom de notre fruit préféré en Perse, je veux parler de la Nouvelle Grenade. Mais qu’importe ces échecs quand on sait que sous d’autres cieux les zéditeurs et leurs agents s’intéressent davantage au suc de ce fruit plutôt qu’à son écorce ou a l’arrangement de ses graines qui, j’en conviens, a aussi une certaine importance car le dessin harmonieux que présente la grenade quand on la casse, à l’instar de celui des nids d’abeille, nous rappelle que tout dans notre univers est harmonie et a été pensé par une intelligence supérieure. Toi et moi nous avons compris qu’en apprenant des langues et en entreprenant des voyages, nous avons le pouvoir de changer notre destin. Dès lors, rien n’est plus pareil et surtout, tout devient possible. Preuve en est, plusieurs Zéditeurs et Zagentes que j’ai contactés à Barcelone et à Londres viennent de m’accueillir d’une manière fort agréable et sont intéressés de faire connaître mes lettres en Espagne, aux Indes Occidentales, en Italie et au Canada. Ceci me fait penser à cette prière citée par notre grand poète Saadi dans le Jardin des Roses: « Je te loue, ô Seigneur, de nous avoir refusé l’exacte connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, et de l’avoir gardée pour Toi! »

Eskandar

L’esclave affranchie vous fait savoir qu’elle est particulièrement honorée d’avoir reçue votre missive par l’entremise de sa suivante préférée, Nila.