Partager la publication "Pairs ou mentors ? Sur la pédagogie de l’écriture"

Par Nila Kazar

#lecteur #blogueur #autoédition #écriture #mentorat #recommandation #critique #commentaire

Avertissement : tous les propos cités dans ce billet sont authentiques.

Longtemps j’ai été coupée de mes lecteurs. Presque aucune communication directe n’était possible entre eux et moi avant l’invention d’Internet, des librairies en ligne et des réseaux sociaux, excepté dans les salons du livre.

Dans le Nouveau monde éditorial, l’effacement des filtres entre l’auteur et ses lecteurs est un progrès que j’apprécie. La recommandation horizontale, de pair à pair, qui crée une disruption dans un modèle figé depuis trop longtemps, faussé par l’entre-soi et démonétisé (voir mon billet sur le pouvoir réel de prescription des médias tradis), me réjouit pleinement.

Les commentaires et les chroniques comptent beaucoup pour renforcer le crédit des livres autopubliés, dans la mesure où les auteurs indés sont privés de la médiation éditoriale. De plus, ces avis offrent un aperçu direct sur la réception des ouvrages, c’est-à-dire sur la façon personnelle qu’a chaque lecteur de les appréhender. Et c’est passionnant ! J’apprends énormément depuis mon « hybridation numérique ».

Mais une chose m’étonne : l’importance démesurée que certains indés attribuent aux commentaires. Ils en attendent souvent quelque chose de constructif, qui les aidera à progresser. C’est se tromper d’adresse ! Même les éditeurs tradis donnent peu de conseils vraiment utiles, et, depuis l’industrialisation du secteur, ils sont rares à le faire. L’une de mes éditrices ne m’a jamais dit un mot sur mes manuscrits. Soit elle acceptait, soit elle refusait, sans explication (ce qui pose la question de la compétence – autre débat). Or les auteurs ont besoin de remarques argumentées sur leur travail tout au long de leur carrière. Pour cela, il vaut mieux qu’ils recourent à des amis, si possible écrivains eux-mêmes, qui leur rendront l’inestimable service de les lire d’un œil critique et avisé.

Trop d’indés manifestent une foi aveugle dans l’évaluation de leurs pairs, tout en rejetant l’idée qu’il existerait des critères, des valeurs, des outils de distinction en soi. Du coup, l’idée prévaut que les avis positifs valident la qualité de l’ouvrage (bon, j’avoue que j’ai très envie d’y croire moi aussi !), tandis qu’ils s’affligent excessivement des avis négatifs (pour en savoir plus sur l’attitude que je préconise face à la critique, reportez-vous à ce billet).

Afin d’éclairer mon propos, je citerai une indée : « Je réalise que, parce que certaines personnes ont critiqué mon premier livre, le deuxième est complètement à l’opposé. Et, parce que les premières pages du deuxième a reçu quelques critiques, j’ai réécrit douze fois les premières pages du suivant pour que mon lecteur ne soit pas perdu. J’ai cru, sincèrement, honnêtement, que ces commentaires me permettraient d’avancer. J’ai envie, vraiment envie d’écrire des histoires que les gens aiment. Je réalise que mon obsession de perfection est en train de gâcher le plaisir que j’ai à écrire. Certaines personnes ne seront jamais contentes. Certaines personnes prendront toujours plaisir, planquées derrière leur ordi, à cracher sur le travail de plusieurs mois. »

Ainsi, cette jeune femme obéit aux directives de quelques lecteurs insatisfaits !

« J’ai cru, sincèrement, honnêtement, que ces commentaires me permettraient d’avancer » : au nom de quoi – et en vertu de quelles compétences – le lecteur devrait-il aider l’auteur à améliorer son écriture ? Il a acheté, lu, commenté son livre, que demander de plus ? Est-ce le rôle du chroniqueur ou du blogueur de pratiquer la pédagogie de l’écriture ? Sûrement pas. Ils donnent leur avis, partagent leurs impressions, mais n’ont pas du tout vocation à coacher l’auteur.

« Écrire des histoires que les gens aiment » : au pire, on peut interpréter cela comme le désir de produire des textes mercantiles ; au mieux, cela concerne ce qui est évoqué ensuite, « l’obsession de perfection », qui est louable sans réserve. Mais se perfectionner dans l’art difficile d’écrire n’a rien à voir avec plaire au plus grand nombre. En fait, ce serait plutôt l’inverse : plus on acquiert de maîtrise, plus on perd de lecteurs en chemin ! C’est pourquoi, en effet, « certaines personnes ne seront jamais contentes ».

Enfin est mentionné « le travail de plusieurs mois », une vraie rengaine chez les indés blessés, une plainte qu’il faut évacuer une fois pour toutes : le travail est indispensable (oui !), mais ne garantit aucune réussite (non !). Des auteurs talentueux ont travaillé des années pour aboutir à une production lamentable, ou excellente mais incomprise. C’est injuste, mais c’est ainsi. Nous échouons tous un jour ou l’autre. J’ai échoué. Vous échouerez. Point.

D’autres citations du même tonneau glanées sur les réseaux sociaux : « On peut ne pas aimer un livre, mais on n’a pas le droit de descendre un auteur gratuitement sans reconnaître le travail accompli ! » Ben si, on a le droit. Vous exigez le respect inconditionnel, même si le résultat est nul ou simplement médiocre ? Ça part d’une bonne intention, mais c’est inadéquat. Si vous ne voulez pas être jugé, ne publiez pas.

Ou encore : « Peu importent les imperfections, les fautes. Il faut respecter le travail de l’auteur ! » Sérieux, diriez-vous d’un menuisier qui vous livre une table de cuisine mal rabotée, dont les vis dépassent et dont les pieds sont de longueur inégale, que « peu importent les imperfections, il faut respecter son travail » ? Est-ce que vous le payeriez intégralement, vous résignant à avaler votre dîner de traviole toute votre vie, au risque d’une fausse route mortelle ? J’en doute.

Maîtriser son outil est la condition sine qua non de l’exercice d’un artisanat. Sans cela, que peut-on faire de valable ? Or la langue est l’outil de l’écrivain, comme la varlope ou la gouge sont les outils du menuisier. La maîtrise de la langue devrait être chez tous les aspirants auteurs un prérequis, un service minimum, la politesse due au lecteur – qui est aussi un acheteur !

Je vais donc vous livrer mon secret : ce qui fait vraiment progresser un auteur, c’est la lecture de bons livres* et la pratique régulière de l’écriture. Quoi, j’enfonce une porte ouverte ? Pourtant, certains indés ne semblent pas conscients que lecture et écriture sont les deux faces indissociables de la même activité, et qu’il faut avoir lu beaucoup de bons livres pour en un écrire un seul passable.

Il faut le répéter : la pédagogie de l’écriture, ce sont les grands écrivains qui nous la dispensent. Car ils sont nos mentors ; or on a besoin de mentors pour progresser, étant donné qu’on n’apprend que rarement de ses pairs. Tout bon artisan a été formé par son maître et a produit son « chef d’œuvre » avant d’exercer son métier. Le processus n’est pas horizontal, mais vertical…

Cornegidouille ! Quelle réac, cette Nila ! – Ciel, je suis démasquée… Tant pis, je m’en remettrai 😉 !

La pédagogie de l’écriture se trouve aussi dans l’accompagnement littéraire individuel et dans les ateliers collectifs d’écriture créative, autres types de mentorat. Je pratique les deux depuis 25 ans. Or un problème nouveau a surgi avec mes étudiants de licence ces dernières années (la fameuse génération Y) : ils rejettent l’idée d’une autorité assise sur la compétence et l’expérience professionnelle. Ils ignorent la notion d’expertise que, pourtant, ils ne songeraient pas à refuser en matière de gastronomie à, disons, un chef multi-étoilé au Michelin, tandis qu’ils la dénieraient sans hésiter au cuisinier d’un fastfood chinois. Et par conséquent, ils récusent ma légitimité à jauger leur génie naturel : « Comment pouvez-vous évaluer mes écrits ? C’est une question de goût ! Vous ne comprenez pas mon style, c’est tout ! »

Si leur goût était formé, cultivé, je pourrais entendre leurs objections… Si seulement ! Mais cette génération est convaincue qu’il n’existe aucun critère de distinction. La critique et ses critères de distinction, ils les rejettent en bloc, ne jugeant légitime que leur sacro-saint ressenti subjectif. Je suppose que ce n’est pas entièrement de leur faute, mais c’est très pénible pour leurs aînés de se retrouver confronté à cela. Leurs propos font écho à l’échange que j’ai eu avec une jeune indée :

« Elle : Dans ce domaine (la littérature), il est impossible d’être meilleur qu’un autre ! Il n’y a pas de mieux, il y a des genres différents, et c’est difficile de quantifier le talent.

Moi : Quantifier, non, mais qualifier, peut-être ? Dans tous les arts il y a des génies, des talents, des petits maîtres, des suiveurs, des truqueurs, des méconnus, voire des maudits… Dois-je comprendre qu’à vos yeux, Franz Kafka n’est pas meilleur que Guillaume Musso ?

Elle : Si vous posez la question à un fan de Franz Kafka (NDLR : certains indés ne font pas la différence entre lecteurs et fans) et à un fan de Guillaume Musso, vous obtiendrez deux réponses différentes. Chacun a son lectorat.

Moi : Donc, selon vous, tout est relatif, il n’y a pas de valeurs, de critères, de hiérarchie dans les œuvres. Tout se vaut, tout est une question de goût… Vous rendez-vous compte de la portée de cette opinion ? »

D’autres citations en vrac : « Il n’y a pas de bons ou de mauvais livres, il y a ceux qu’on aime et ceux qu’on n’aime pas. » « Ce qui compte, c’est le ressenti. » « Seul le public décide. » « Il n’y a pas de mauvais livres, il n’y a que de mauvais lecteurs. » (Médaille d’or de la démagogie.) « Je n’ai pas le temps de lire, j’écris. » « Je ne lis pas, j’aurais trop peur d’être influencé. » (Palme d’or de la c…ie.)

Je déteste le déclinisme, mais je constate que s’inspirer de l’exemple des aînés devient une injonction absurde et que notre société est en voie de déculturation. Non seulement la transmission du savoir est décriée, mais – comme je le lis ici ou là – elle représente une intolérable tentative d’oppression des « apprenants » de la part d’un être bardé de mépris de classe, bouffi de prétention, affecté d’un insupportable travers élitiste : le « sachant ».

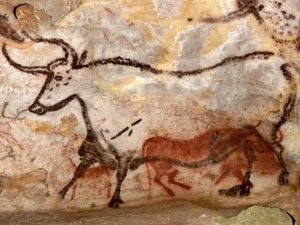

Imaginons un instant que Papa Néandertal (le sachant) fasse une démonstration à Fiston Néandertal (l’apprenant) des techniques ancestrales pour chasser l’auroch. Et que Fiston (un rebelle) réplique à Papa : « Arrête de me gonfler avec ton savoir surplombant, ch’uis cap’ de l’faire tout seul ! » Auriez-vous parié sur ses chances de survie ?…

Olivier Bessard-Banquy s’alarme de cette évolution, lui dont les recherches portent « sur les tropismes grand public de l’édition littéraire, le développement du marketing dans les lettres, l’effondrement de la lecture savante, l’essor d’une industrie du divertissement au détriment des œuvres de l’esprit, le remplacement de la création par le traficotage des textes, et qui dénonce les travers de l’édition tradie, devenue une usine à textes négrifiés, standardisés ». Dans cet entretien, il affirme : « La qualité d’expression, la richesse de la langue ne sont plus un critère d’appréciation. Et puis globalement, collectivement, nous ne voulons plus des hiérarchies culturelles imposées d’en haut. Ce contexte a favorisé une explosion des littératures grand public qui fonctionnent sur la sempiternelle reproduction du même patron d’écriture, comme jadis les volumes Harlequin. »

Beaucoup d’autoédités sont affectés du syndrome Moi-aussi-je-m’appelle-Barbara-Cartland. Mais pourquoi seraient-ils épargnés par le contexte idéologique décrit plus haut ? D’autant qu’ils appartiennent à des milieux plus diversifiés sociologiquement que les auteurs tradis, pratiquent des métiers plus variés et vivent souvent dans des territoires éloignés des grandes métropoles. C’est l’une des caractéristiques que j’ai découvertes au cours de mon hybridation, et cela m’a ravie ! A contrario, l’édition tradie se cantonne à une sélection étriquée d’auteurs appartenant à des milieux plutôt favorisés et vivant à proximité de la capitale. Oui, j’ai applaudi à l’ouverture incroyable qu’apportait la dématérialisation des livres et de leur diffusion. Quelle bouffée d’air frais ! Quel potentiel de renouvellement ! Quelle énorme baffe pour les germanopratins consanguins !

Mais les innombrables daubes relâchées dans la nature par les indés ont refroidi mon enthousiasme. Elles sont la conséquence logique de l’abandon des mentors. Il ne s’agit pas uniquement du manque de maîtrise de la langue, des codes narratifs ou des règles ortho-typographiques ; il s’agit aussi du choix des thèmes et de leur traitement. Par candeur, par ignorance, par paresse, par appât du gain, certains indés redécouvrent sans cesse le fil à couper le beurre. Et leurs lecteurs, tout aussi naïfs et déculturés, ou parfois complaisants, de s’extasier devant tant d’originalité… Pourtant, je crois qu’on peut tout à fait écrire d’excellents livres destinés au grand public en étant un auteur plus averti, plus éclairé ! J’aurai sûrement l’occasion de vous en reparler.

* Dans un échange consécutif à ce billet, Martin Winckler me fait remarquer qu’il faut lire « toutes sortes de livres, bons ou mauvais, sérieux ou divertissants ». Il a mille fois raison, car c’est précisément ainsi qu’on se forme le goût, et c’est ce que j’ai fait pendant des années. De plus, dans les commentaires ci-dessous, l’idée de « bons livres » est souvent confondue avec celle de « classiques ». Ce n’est pas du tout ma conception, pour moi les bons livres sont de partout et de tout temps. D’autres l’interprètent comme « simultanément » : il faudrait lire pendant qu’on rédige ; et de dénoncer le risque d’être influencé malgré soi et de perdre son originalité – cela non plus n’était pas dans mon intention, je parlais en général. Mais ces malentendus permettent de nourrir un débat enrichissant.

Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !

[mc4wp_form id= »244″]

Bonjour Nila,

Je constate que ta plume est toujours aussi acérée.

J’adhère à beaucoup de tes constatations. J’ai seulement envie de mettre un petit grain de sel dans le ragoût.

Le problème des auteurs, c’est qu’ils sont écartelés entre l’ancien monde, celui de la légitimation par les critiques du Monde des livres, et le nouveau, celui du relativisme intégral dont tu dénonces ici les tristes conséquences.

Des paresseux et des copieurs, il y en a toujours eu, et le temps finit heureusement par les balayer. Pour ceux qui ont une plus haute opinion de leur art, il est devenu difficile d’accéder à une reconnaissance autre que chiffrée ou commentée. D’où l’obsession du commentaire, chez des auteurs qui ne savent pas lire au-delà des critiques qui leur sont formulées.

J’aurais tendance à faire une distinction entre les littératures de genre, où l’existence de conventions fortes permet aux uns et aux autres de se mettre d’accord sur la valeur d’un livre, et la littérature générale, où les critères de jugement sont infiniment moins partagés.

La même distinction existe quant à ta recommandation de lire des bons livres. D’abord, la notion de « bon livre » est devenue très relative. Si je demande à dix personnes de me citer dix bons livres de littérature contemporaine, je ne suis pas sûr qu’un seul bouquin se retrouvera dans deux listes. Ensuite, un auteur de littérature de genre sera mieux inspiré de lire les romans les plus populaires de ces vingt dernières années que des classiques intemporels.

Quel que soit le genre (ou le non genre), un auteur cherche rarement à écrire un nouveau volume des Rougon-Macquart ou de la Comédie Humaine. Les classiques peuvent nous aider à trouver notre voie, mais nous devons forcément nous en éloigner.

En définitive, le plus grand danger qui nous menace est de nous illusionner sur la qualité de ce que nous écrivons. Le meilleur critique d’un auteur devrait être cet auteur lui-même, qui constate à regret qu’il est d’accord avec les commentaires les plus désobligeants formulés à son égard.

Comme toujours, tu me donnes matière à réflexion, cher Guy! Je connais moins bien les littératures de genre que la littérature générale, et bien sûr, je réfléchis en fonction de mes propres inclinations. Mais quand je dis « bons livres », je ne pense pas uniquement aux classiques, mais aussi à des contemporains tels que (au hasard) Joyce Carol Oates, Emmanuel Carrère, Ludmila Oulitskaïa, Laurent Binet et tant d’autres…

Je pense que les critiques négatives sont un puissant stimulus pour un auteur. Celles qu’on me fait me convainquent souvent. Mais je crois tout autant que les « défauts » d’un livre FONT PARTIE du livre… à condition que celui-ci mérite cette appellation, ce qui n’est pas le cas des daubes indées! Car quel chef d’oeuvre est sans défaut, sans reproche?

Un seul mot, ma chère Nila : bravo ! Tout cela devait être dit.

Amitiés,

Elen

Enfin ! Et j’ajoute : la prétention (« je sais ce que je vaux ») souvent jointe à du copiage éhonté. Et allez, ça mouline Angélique marquises des Anges, Caroline chérie, Un sac de billes, etc. Bref. J’en viens à ne plus commenter, sauf ce qui m’a ravie.

Alors, là tout à fait d’accord ! Bravo de l’avoir écrit ! Merci. (« Longtemps j’ai été coupée de mes lecteurs » m’a irrémédiablement fait penser à… !)

Ma chère, c’est le billet que je concoctais quand j’ai lu ton post d’il y a environ une semaine, je trouvais qu’il y avait plein de convergences entre les deux!

Bonjour Nila

Excellent, subtil et franc du mot comme d’habitude. Ah le nombrilisme de bien des auteurs indés ou publiés ! J’ajouterais une chose : faut-il écrire en fonction d’un lectorat ou même en se mettant à la place d’un seul lecteur ? Pour ma part, je ne le conçois même pas, tant cela génère de l’autocensure et quelque part, une putasserie certaine. Par contre, admirant (sans jamais tomber dans le fanatisme) tel ou tel écrivain (souvent occis par le temps), il m’arrive de me demander comment il aurait écrit le truc sur lequel je suis en train (pas en ce moment) de patauger sec. Amitiés et Bravo, Mélanie.

« …il m’arrive de me demander comment il aurait écrit le truc sur lequel je suis en train de patauger sec »: exactement! Les grands auteurs nous tirent vers le haut dans notre pratique accidentée de l’écriture. Merci Mélanie: je sais que tu es « une pure », toi aussi..

A la question « comment il aurait écrit (etc.) », ma réponse est souvent: Ben, il l’aurait surtout pas écrit, lui… (Et je reprends alors le texte en bougonnant.)

D’accord avec l’essentiel du billet. Juste une remarque perfide, fiston Néandertal, à force d’écouter Papa, s’est fait doubler par Sapiens sapiens, capable à la fois d’écouter les anciens et de créer du nouveau! 😉

Sky, je vois que je suis tombée sur une spécialiste! Je devrai réviser ma copie 😉 Merci Selma!!

Une nouvelle fois, bravo pour ce texte « poil à gratter » !

Après l’avoir savouré, comment ne pas se placer devant un miroir et se questionner ?

La reconnaissance, la légitimité… cela me turlupine, et je pense que cela doit être le cas de tout auteur. Je ne dis pas écrivain, car ce serait généraliser et banaliser le mot, et je me refuse ce titre.

De nouveau, tu titilles l’intérêt, mais pas que… les susceptibilités aussi… et ça pique !

Je crois qu’il y a une grande, immense, abyssale différence, entre la littérature que tu connais et côtoies, et ce Nouveau monde des indés. Ils sont comme deux frères séparés à la naissance, élevés aux antipodes. Ils n’obéissent pas aux mêmes règles, ne parlent pas la même langue. Existe-t-il d’ailleurs des règles dans ce nouveau support de diffusion ? Car finalement, l’indépendance c’est surtout ça, un support de diffusion qui échappe aux carcans, dictats parfois (si j’en crois les refus non motivés) des érudits, des sachants.

Contrairement à ce que tu as rencontré avec les maisons d’édition, l’autoédition ne prévoit aucun filtre. Enfin, si ce n’est le robot d’Amazon qui va tenter de relever les mots interdits. Sorti de là… nada ! Kobo ne fait pas mieux, ni d’ailleurs aucun autre.

Doit-on dans ce cas s’étonner de voir tout et n’importe quoi ?

Nous vivons, comme tu l’indiques très bien, dans une période où toute forme d’autorité est contestée, pourquoi cela épargnerait-il la littérature ?

On nous vend à tour de bras que l’amateur lambda peut devenir l’un des meilleurs. Les exemples sont divers et variés, le chant, la cuisine, les youtubeurs, les testeurs, les voyageurs, les photographes… bref, la liste est interminable.

Tu as sans doute raison, la lecture est la base. Je crois qu’elle est indissociable de l’écriture, elle est le socle, la fondation de toute envie d’écrire. Mais quelqu’un qui lira toute sa vie fera-t-il un bon auteur ? Je peux écouter Vivaldi et l’apprécier, cela ne fera jamais de moi un musicien.

On multiplie les exemples de la réussite d’illustres inconnus, qui en un roman sont devenus riches et célèbres. Les portes du rêve sont ouvertes, pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Alors, on griffonne, on se rue sur l’offre promotionnelle, ça attire comme la pâte à tartiner.

Pour un auteur indé, la reconnaissance par « ses » lecteurs, est la seule chose à laquelle il peut s’agripper… pour ne pas sombrer, et continuer de rêver.

Je me retrouve dans beaucoup de tes réflexions, en particulier sur ta métaphore des jumeaux séparés à la naissance… Tu expliques très bien tout ce qui, dans le contexte actuel, peut inviter chacun à tenter tout de suite l’aventure sans s’interroger sur le métier et sa maîtrise, la place qu’on vise, les maîtres qu’on admire etc. Ce qui fait peut-être l’intérêt de ce blog, c’est justement que son auteur passe d’un monde à un autre, et porte un regard distancié sur ces deux mondes?

C’est effectivement ce qui rend instructif et intéressant ton travail. Tu n’es pas près de me voir disparaître de ton champ de vision ! 🙂

Que des choses bien envoyées, le vieux machin que je suis (aussi) adore! Acquérir la maîtrise sans maître(s), c’est hélas la prétention de beaucoup de monde dans beaucoup de domaines. C’est vrai qu’il n’y a plus depuis longtemps de maître(ss)e d’école, donc ça commence de bonne heure!

Vive les vieux machins!

Ha ha ! J’aime bien Nila ! Tu ouvres la discussion, tu suggères (souhaites ?) la remise en question de deux mondes. Le premier est trop vieux pour le faire et le deuxième encore trop jeune pour s’y attarder ! Voilà où nous sommes et sans savoir ou nous allons. Moi, ça me plaît plutôt ce grand n’importe quoi dans lequel certains font des fortunes, d’autres perdent leur rang durement gagné, et d’autres explorent… Je me range du côté des explorateurs (ai-je raison?) avec toujours ce doute entre suis-je une auteure qui construit une oeuvre de valeur ou une amatrice zélée ? Tu abordes la transmission, c’est vrai que la perte de la transmission dans tous les domaines pourrait remettre en cause la survie de l’espèce humaine à court ou moyen termes. Inquiétant.

Oui, j’analyse les deux mondes avec le même esprit critique, il me semble que c’est comme ça qu’on est poussé à y réfléchir! J’essaye de garder intacte ma capacité à m’insurger contre la bêtise, surtout… En tout cas, je me sens proche de toi quand tu dis que c’est excitant de vivre cette transition et d’y participer, même modestement. Je n’aurais jamais imaginé vivre ce processus d’hybridation il y a vingt ans!

Pour mettre en parallèle ce billet avec ce que j’écrivais il y a peu sur l’écriture en tant qu’art martial (lien ci-après), quelques remarques sur la transmission.

En ce qui concerne les auteurs malheureusement disparus, la seule façon d’apprendre d’eux est de les lire et relire. Mais nous avons aussi des « sensei » bien vivants (chacun choisira les siens), et une saine relation « auteur confirmé – auteur débutant » devrait pouvoir exister via tous les moyens dont nous disposons et que vous citez, en ligne ou dans la vraie vie.

Quand je dis « saine relation », cela veut dire pour le sensei orienter le travail, conseiller et exhorter à la pratique, en donnant l’exemple.

La relation entre pairs, si je la compare à la pratique dans le dojo, est également importante et saine si elle permet l’émulation, les échanges, pas les prises de pouvoir je-veux-être-calife etc. En aucun cas elle ne doit suppléer ou entraver la relation de l’élève avec le sensei.

Il est aussi important pour le sensei lui-même de ne pas s’arrêter de pratiquer et de continuer à apprendre au contact de ceux qui le suivent. Pour suivre quelqu’un, il faut que celui-ci soit lui-même en chemin. La transmission d’un savoir arrêté provoque inévitablement les réactions de rejet que vous décrivez (moi qui suis un jeune c.. je sais mieux que tous les vieux c…).

https://penanguer.wordpress.com/2018/01/30/be-like-water-my-friend/

« Cela veut dire pour le sensei orienter le travail, conseiller et exhorter à la pratique, en donnant l’exemple »: c’est exactement ainsi que j’aborde mes ateliers d’écriture, comme une pratique accompagnée, et pas un enseignement. Et merci pour votre bel article, j’adhère totalement au propos!

Comme d’habitude, un article qui pose les questions qui gratouillent… ou qui chatouillent? Bravo Nila !

En écho à tes paroles, je voudrais orienter un peu différemment la perspective et replacer notre situation d’auteurs indés dans le contexte global de la mondialisation. Car toutes tes pistes ouvrent de nombreuses portes, mais n’oublions pas que nous sommes, auteurs comme lecteurs, des pions sur un échiquier commercial, avec une place précise qui nous est accordée (ce qui n’empêche pas d’essayer de bien se situer).

Je crois qu’il ne faut pas perdre de vue ce que nous sommes, nous, les indés (hybrides ou non) : des auteurs pris dans un mouvement qui nous dépasse, un mouvement industriel.

Les romans qui occupent le sacro-saint Top 100 d’Amazon sont pour la plupart (une fois qu’on enlève les « vrais » best-sellers du marché physique) soit de la romance (descendant d’Harlequin), soit du thriller (descendant des pulp). Comme le dit Morand, de la littérature de « genre ». Genre ne veut pas toujours dire bâclage, loin de là. Mais obéissance à des codes, à des « tropes ». Il faut en tenir compte. Et pourquoi un roman ne pourrait-il pas servir aussi à divertir ? À s’évader ? Les romans de genre ont cette mission, qui est à mon sens ni plus ni moins noble que la littérature « blanche » (l’adjectif en dit pas mal, non ? comme le mot « nègre » d’ailleurs, mais c’est un autre sujet).

À la Belle-Époque, suite aux débuts du roman-feuilleton au XIXe, se développe le phénomène d’une fiction qui serait de grande consommation, une fiction populaire, diffusée grâce aux journaux. Ça a même commencé avec Balzac qui a fait ses armes et son apprentissage sur les premiers romans-feuilletons. Et plus le média accroît ses moyens techniques, plus les succès de masse peuvent s’y révéler.

Avec la révolution du numérique, nous sommes malgré nous embarqués dans un mouvement historique quasi identique, lié à une industrie cette fois mondiale.

La plupart de ces romans sont destinés à disparaître, car il faut renouveler le cheptel, donner du choix, de la diversité, aller vite, toujours plus vite.

Nous sommes le fruit d’une industrie culturelle, nous ne pouvons y échapper, comme les auteurs des feuilletons de cette époque. Et comme à cette époque, cette industrie impose à nos ouvrages le format, le prix, un rythme de parution (il suffit de parler avec quelques auteurs qui espèrent en vivre pour comprendre), un style de couverture (il faut bien se distinguer dans la masse des vignettes !) et une façon de présenter le « produit » (le fameux story-telling). Nous pouvons rajouter l’utilisation incontournable ou presque des réseaux sociaux.

Alors bien sûr, tous les auteurs s’interrogent, parfois sans le savoir. Le Graal semble à la fois inaccessible et si proche. C’est tentant, mais vais-je y perdre mon âme ? Dois-je écrire pour moi ou pour le lecteur ? Dois-je tenter de pérenniser mon œuvre ou d’écrire le plus possible, le plus vite possible ? Je fais quoi avec ces fameux « commentaires » ? Je pleure, je ris, je n’en tiens pas compte, je m’en sers pour progresser ? Tu as raison, c’est un leurre et ce n’est pas le but.

Je crois qu’il faut d’abord écrire pour les « bonnes » raisons, et elles sont différentes pour chaque auteur.

Pour pouvoir le faire, il faut essayer de se connaître, savoir ce qu’on recherche en écrivant, et obéir à ses propres codes, au sens qu’on veut donner à sa vie. Écrire pour « l’art » est un peu hypocrite, on a tous besoin de manger, de payer son loyer, d’élever ses enfants.

Lorsque j’étais éditée dans l’édition tradi il m’a fallu lire l’essai de Bernard Lahire La condition littéraire ou la double vie des écrivains (sorti en 2006, 10 ans de recherches et 620 pages) pour comprendre que ce qui m’arrivait dans ce métier n’était pas de mon seul fait, que je partageais mon sort avec la plupart des autres écrivains.

Qu’on le veuille ou non, Amazon a changé la donne, faisant vaciller les habitudes et les rapports de force entre éditeurs et auteurs, avec son corollaire pas forcément positif, puisque nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs que lui, même si nous utilisons son outil. Je ne vais ni cracher dans la soupe, ni me plaindre. Ce nouveau média m’a apporté un vent de liberté que je n’avais jamais connu dans l’édition tradie, j’apprécie le rapport direct au lecteur, et j’aime éprouver le sentiment d’être aux manettes. Pour moi, c’est une jubilation constante.

Et cela commence avec la liberté d’écrire ce qu’il me plaît sans que quelqu’un me dise (exemples réels) : « On ne peut pas éditer ça, les Français n’aiment pas les comédies policières », ou bien « On vient de sortir un livre sur le même thème, on ne peut pas sortir le tien. » À présent, ce qu’on entend parfois -cité par plusieurs amis auteurs- c’est : « Sors ton roman sur Amazon, et s’il marche, on en reparlera ».

Parfois nous sommes pris dans des mouvements qui nous dépassent, ce qui ne nous interdit pas de faire correctement notre travail. Mais je laisse cette auto-évaluation à chaque auteur, ils sont grands, à chacun de savoir pourquoi et comment il choisit d’écrire. Je me suis toujours sentie mal à l’aise avec le jugement, et j’apprécie des œuvres très différentes, n’allant pas chercher la même chose chez tous les auteurs. Boulimique de lecture, je me régale avec un Camilleri, mais aussi avec Faulkner, Quignard, Toni Morrison ou Coetzee, comme avec un Westlake ou un San Antonio. J’aime les classiques et j’aime les feuilletonistes. Je n’y cherche pas la même chose. Je lis pour découvrir, pour m’élever, pour apprendre, pour un plaisir purement intellectuel, mais aussi pour me distraire, pour m’évader, ou pour me détendre, pour être émue, pour m’indigner et pour rire, oui, aussi pour rire aux éclats.

Je me garde de classifier les auteurs et les genres. Tous peuvent m’apporter du bonheur, de différents niveaux, et quand un livre me tombe des mains (ça arrive aussi), eh bien je le lâche, il ne se fera pas trop mal en tombant. Ce n’est pas forcément la faute de l’auteur, c’est peut-être moi qui ne suis pas en phase ?

Un seul sentiment en moi est unique quand je pense à tous ces écrivains, c’est de la reconnaissance. Et c’est là qu’intervient le temps passé à écrire. Quand je pense à ces heures passées par l’auteur à créer son roman, rien que pour mon plaisir, je suis envahie par ce sentiment de gratitude ! C’est merveilleux, non, tous ces auteurs qui remplissent notre vie de tant d’expériences différentes, de tant d’émotions diverses ? Mais attention, ça ne veut pas dire que j’attende la même chose de mes lecteurs, hein ? C’est juste moi, quand je suis emportée dans un livre.

J’adhère à ce que dit Wendall, lire est primordial, mais ça ne fait pas obligatoirement un bon écrivain. Personnellement, je crois en la vertu du travail. Cela vient certainement de mes origines prolétaires. Écrire et encore écrire, et ré-écrire…

Ah, ça aussi, c’est encore un autre aspect. Les origines. Chaque auteur a son parcours, et le « d’où il vient » est important à bien des égards, car l’autorisation qu’il s’accorde à écrire, le sentiment d’imposture qu’il ressentira peut-être et qui influera sur ses choix d’écriture, sont liés directement à sa vie.

« Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie », parfois… et parfois jamais…

En tout cas ton article donne une furieuse envie de débattre ! Merci Nila !

Merci pour ces remarques qui, par leur richesse et leur pertinence, excèdent mon modeste billet et constituent un article en soi ! Je vais réagir à quelques-unes de tes réflexions :

« Et pourquoi un roman ne pourrait-il pas servir aussi à divertir ? À s’évader ? Les romans de genre ont cette mission » : je suis entièrement d’accord. Je m’attache ici à faire des distinctions, mais pas entre littératures « de genre » ou « blanche », plutôt entre l’excellent et l’exécrable… Mais ce billet ne parle pas vraiment de cela !

« Avec la révolution du numérique, nous sommes malgré nous embarqués dans un mouvement historique quasi identique, lié à une industrie cette fois mondiale. La plupart de ces romans sont destinés à disparaître » : possible que tu voies juste et loin… Je n’avais pas envisagé les choses ainsi, mais je suis assez convaincue.

« Je crois qu’il faut d’abord écrire pour les « bonnes » raisons, et elles sont différentes pour chaque auteur » : sans aucun doute ! Mais je trouve que trop d’indés oublient que la littérature est aussi un art, et l’un des plus nobles qui soit. Moi, je consacre ma vie à la pratique de cet art, et je ne peux donc pas l’oublier. Cela n’a rien d’ « hypocrite », pour reprendre ton adjectif. Je fais d’autres choses pour vivre (ou survivre). Mais je ne perds jamais de vue mon ancre dans les flots déchaînés qui nous emportent : la littérature en tant qu’art…

« On ne peut pas éditer ça, les Français n’aiment pas ça » : j’ai souvent entendu cette musique chez les éditeurs tradis ! Ils sont tellement myopes. Et il est jouissif, grâce au « méchant » Amazon entre autres, de leur démontrer à quel point ils ont tort !

Contrairement à toi, je ne suis pas du tout « mal à l’aise » face non au « jugement », mais aux distinctions. Clarifier, tel est mon but. Car nous nageons dans une confusion extrême. Surtout les jeunes, les aspirants auteurs.

Comme toi, je lis pour me distraire, j’ai lu tout San Antonio jadis, je lis Donna Leon ou Donald Westlake : ils font du cousu main. En fait, je vais reformuler ma pensée : il n’y a pas de bon ou de mauvais genres, il y a de bons ou de mauvais livres dans tous les genres. J’y reviendrai un jour dans ce blog.

Bien sûr que lire ne suffit pas pour faire un écrivain, et que « travailler » son écriture est primordial – à qui le dis-tu, moi qui retravaille des dizaines de fois chaque page ? Là-dessus, je crois que rien n’a changé depuis Balzac ou même avant !

Pour ce qui est du syndrome de l’ « imposteur », j’en suis affectée malgré des origines différentes des tiennes. Je n’ai reçu aucun soutien de mes proches, et tout ce que j’ai fait en ce domaine l’a été en dépit d’eux.

Enfin je suis très fière que mes billets donnent naissance à des débats de cette qualité, et je te remercie infiment, chère Alice, d’y avoir contribué !

Il y a fort longtemps (entre naguère et jadis, mais plus près de jadis), un prof de français (et accessoirement de dessin) m’avait surpris en pleine correction d’une nouvelle. Il avait demandé à la lire, et j’avais cédé à ce désir. En retour, aucune remarque sur le texte lui-même, mais des suggestions de lecture, Jim G. Ballard en tête (et Jean-Pierre Hubert, avec Le champ du rêveur), avec lesquelles j’étais manifestement susceptible d’entrer en résonance. Il m’avait même ensuite prêté deux ou trois volumes d’autres plumes science-fictives. Je crois que j’avais récolté là les meilleurs conseils en terme d’écriture qu’on m’a jamais donnés.

Cet article est passionnant. Vous avez gagné un nouveau fidèle.

Au plaisir de vous lire et belle journée.

Très bon article et je suis très contente d’avoir découvert ce blog. J’ai publié sur le mien, la semaine dernière, un article où je critiquais une auteure de romans « Régence » pour la vacuité de ses romans (le sujet traité était « Un exemple de l’appauvrissement actuel du roman « Régence », enrichi par quelques digressions sur Jane Austen et le roman historique »). Bref, je me demandais si je ne devrais pas retirer cet article, un peu méchant sur les bords et au milieu. La lecture de ce billet m’a donné la réponse…

Suis aussitôt allée visiter votre blog. Belle analyse, bravo!